RAID ミラー・ストライピング・パリティ付き

IBM(4kn,512e) / DELL(4kn,512e) / HP(4kn) / 富士通(520B)

RAID復旧 ディスクを個別に「並列同時解析」

生成したRAIDイメージから各データを復旧する作業を実現

リビルドに失敗するという脆弱性によりデータ損失につながるケースが少なくないのも事実です。

RAIDに対する復旧 Data_Array&Restoration技術

セクタをチャンクと呼ばれる塊で分割することで各データを分散することにより速さや耐久性向上を図ったものがRAIDとなります。このとき「リビルド」に失敗しデータ復旧をご相談いただく事が大変多い傾向です。

リビルドとは「正常な状態に戻す作業」を指しますが確実な成功は保証されておりません。なぜならドライブは徐々に劣化する性質があるためです。

突発的な故障ならリビルドできるのですが徐々に劣化して故障した場合はリビルドを必要とした時点で他のドライブにも劣化による整合性が壊れている状況となっており結果的にリビルドに失敗します。

このような性質を生み出している原因は「ビット腐敗」です。この「ビット腐敗」については、以下で詳しくまとめております。

【FromHDDtoSSD不良セクタ修復】ビット腐敗: 特殊な形態を取る不良セクタを解説

RAIDの動作モード

RAID-0(ストライピング)

主に速度向上を目的とした構成で、データ保護機能は一切ありません。一定のストライプサイズでデータを複数のドライブに分散させることで高速化を実現します。ただしいずれか1台のドライブが故障した場合は全データへのアクセスが不可能となります。

RAID-1(ミラーリング)

速度面は単独ドライブと同等ですがデータ保護性に優れた構成です。すべてのデータをセクタ単位で複製(ミラー)するため一台のドライブが故障しても、データは残されたドライブから取得できます。ただしビット腐敗などによりミラー構成でも正常にリビルドできないケースもあり過信は禁物です。

RAID-5(パリティ付きストライピング)

読み取り速度は向上しますが書き込み時にはパリティ計算が加わるため若干の速度低下が生じます。

データ保護性は限定的で、1台のドライブまでしか故障を許容できません。これはRAID-0構成にパリティ(排他的論理和)を加えた形でありパリティをもとに失われたデータを復元します。

RAID-6(二重パリティ付きストライピング)

RAID-5の強化版で二重のパリティ情報により最大2台のドライブ故障に耐えることができます。安全性を高めたい環境で有効です。

RAID-10(1+0 または 0+1)

RAID-0とRAID-1を組み合わせた構成で高速性と耐障害性の両立が可能です。ただし使用可能な容量は総ドライブ容量の半分となるためコスト効率はあまり高くありません。

構成時はミラーリングした構成にストライピングを施す「1+0」形式を推奨します。(「0+1」は耐久性に劣ります)

スパニング(JBOD)

複数のドライブ容量を単純に連結する構成で速度や耐久性の向上は一切ありません。使用可能容量が増えるだけで信頼性には乏しい構成です。

NAS黎明期には簡便さから一部採用例がありましたが現在では推奨されない方式です。

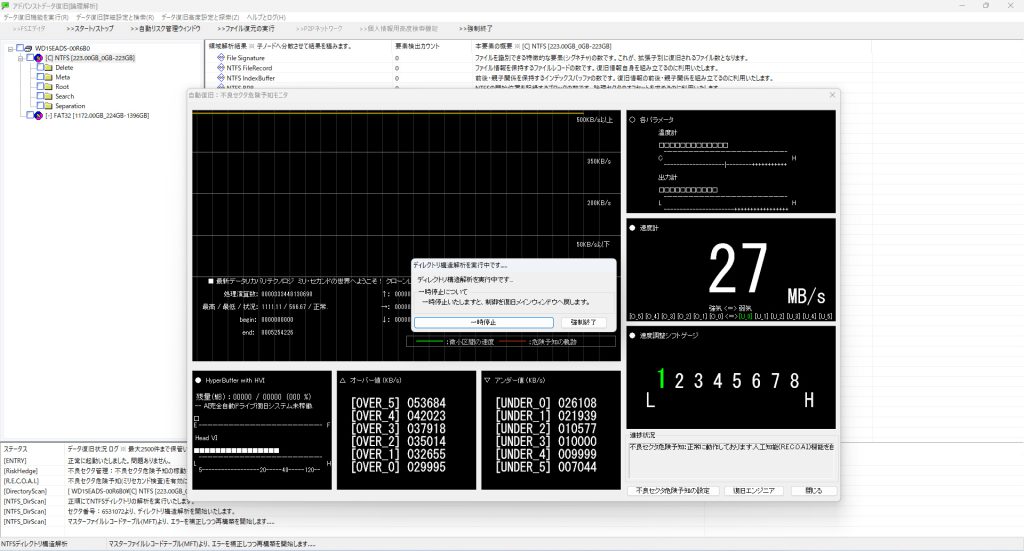

データスキャン作業に関しましては、「並列同時解析」による一括処理です。

RAIDで重要となるデータ整合性検査はRAID専用に開発いたしております。並列処理に融合させた検査となりましてバッファを検査へ流用し2度目のバッファ処理を防ぎます。別処理で乗せてしまうとバッファへの2度読みが発生し時間的に大きな不利となります。

ドライブ取出作業>>初期診断作業>>損傷分布検査作業

A, データスキャン作業(必要台数へ実施)>>データ整合性検査

B, クリーンルーム作業>>データスキャン作業(必要台数へ実施)>>データ整合性検査

ドライブ取出作業

データ復旧の実施に必要となる全ドライブを、RAID装置から取り出す作業となります。全てのドライブを調査いたしますので、全て取り外します。

初期診断作業

- ドライブに負担がないよう診断を実施いたします。

- スキャンが通常(レベル1~2、クラスタ)レベルで可能か判断いたします。

- 2の過程で不可判定:別の手法(セクタ単位レベル)を試します。

- 3の過程で不可判定:クリーンルーム作業を検討します。

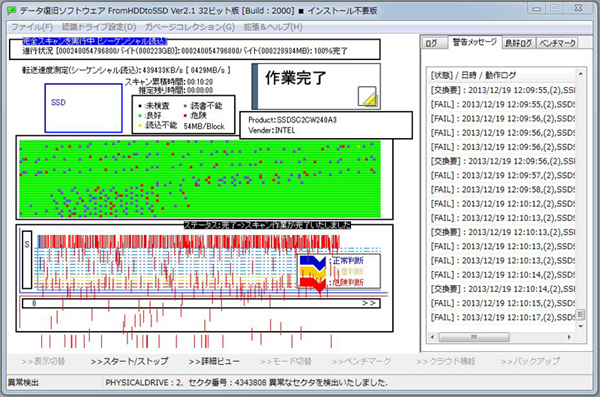

損傷分布検査作業

損傷度合いの全体分布を予測し作成します。この結果から、クリーンルーム作業の必要性を検討します。分布図より読み取れる範囲が小さいと推測される場合は、クリーンルーム作業により復活させる必要性ありとなりますし複数のドライブで一つのアレイ(データ)を成しておりますので最善の選択すなわちどのドライブを回復させるか判断を仰ぐ必要が必ず生じます。

複数のミラーリングで両方破損の場合、損傷分布検査作業にて状態の良い1台が選び出されます。状態の良い方からデータを復旧する作業により、復旧率の点でお客さまのご期待にお応えいたします。

[損傷分布に関して]

電源を入れているだけでも広がって行く傾向がありまして各ドライブの損傷度合いを見抜くのに必須な作業となります。実際には数値化ではなくグラフ化してしまいます。その方が着実に分かるためです。選定されたドライブに対し復旧方針を立てます。

それから最適な作業(クリーンルーム作業・データスキャン作業)を実施いたします。

[物理障害重度] クリーンルーム作業

- [少しでも最良な条件を作る]

HDDに付着するホコリを除去いたします。 - [表面検査]

トップカバーの開封に着手しプラッタ表面の状態を検査します。(スキャンに応用します) - [破損個所回収]

正常動作を阻害する直接的な要因を全て取り除きます。(例:吸着したヘッド等) - [剥離した磁性体除去]

内部の汚れている個所(削られた磁性体)を除去しそれらを回収します。 - [内部部品交換]

破損した部品を全て取り除き正常品から取り外したものと交換します。 - [最終チェック]

全部品を再確認いたします。確認のちトップカバーを閉じで作業完了です。 - [ファームウェア修復]

状況によってはファームウェア系統の修復を実施します。

単独ドライブの場合と同じ作業を実施いたします。

複数のドライブを単につなげただけですのでその故障に関しましては1台ずつ別々に修復いたします。もちろん損傷分布検査作業で必要ないと判断されたドライブには処置いたしません。

データスキャン作業, データ再構築作業

データスキャン以降を一括処理できるRAIDツール(並列同時解析)を独自開発いたしました。

現在RAIDのデータ復旧を着実に処理できる「並列同時解析」を独自に開発いたしました。ドライブ型番別に「スキャンマップ(パターン)」を持ち概算的な調整がなされます。

RAIDでは更に重要なデータ整合性検査

RAIDのデータ復旧にて主要となるのは「データ整合性検査」です。データが化けていないかどうか独自の検査方法で確実に判断するものとなっております。

「データがバラバラで、ほとんど(一切)開かない状態で納品された」例などはこの検査が行われていないことを示します。データリストにファイル名が存在してもこの検査がないとそのような場合も十分に考えられます。この検査によりファイル名があってもほとんど開かないという状況を100%防ぐことができます。コンピュータによるファイル自走検査で高クオリティおよびプライバシーを確保いたします。以下「ファイル自動走査」にてファイル構成が正しいかどうか検査中です。