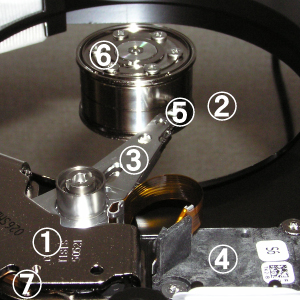

図解: データ復旧サービス HDDの仕組み

ハードディスクの内部

- 1, 磁石

ヘッドを動作(シーク)させるために必要な構成部品です。 - 2, プラッタ

データを記録する磁性体ディスクでプラッタと呼ばれます。複数のプラッタが搭載されている場合はそれぞれに対応した複数のヘッドが同時に動作し読み書きを行います。そのため内蔵ヘッドは束状の構造になっています。 - 3, アーム

アームの先端には「スライダ」と呼ばれる部品が取り付けられておりその部分でデータの読み書きが行われます。 - 4, 端子

ハードディスクと電子制御基板はこの端子を介して接続されます。 - 5, スライダ

磁気ヘッドを内蔵した非常に小さく薄い板状の部品でデータの読み書きを担う中核部分です。その構造は精密であり耐久性にも優れています。 - 6, 軸受とモータ

プラッタを水平に回転させるための軸受とモータで構成されています。現在の多くのハードディスクは、静音性と耐久性に優れた「流体軸受」を採用しており以前主流だったボールベアリング方式に比べて動作音が大幅に軽減されています。その高精度ゆえに、故障したドライブから取り出して他の用途に再利用する方も出ております。 - 7, コイルと磁石

ヘッドの動作を支える駆動力を生み出す部分で「ボイスコイルモータ」と呼ばれる仕組みを構成しています。この磁石は非常に強力でHDDにおけるランダムアクセス性能を高めています。現在のSSDには及ばないものの大容量のデータ保管庫としては今なお十分な性能を発揮します。

内蔵ヘッド一式をプラッタに放出する方式が二通りございます。CSS方式とロード・アンロード方式です。そして現在主流のドライブはロード・アンロード方式が採用されております。

CSS方式

スピンアップ・スピンダウンをプラッタ内周部の退避ゾーンで行う方式

回転が停止している状態ではヘッドがプラッタ内周部の専用エリアに接触しております。回転が開始するとその専用エリアから浮遊を開始し浮遊後にプラッタへ放出されます。

ロード・アンロード方式

プラッタ外部にある部品(ランプ)にヘッド一式を格納する方式

ディスク外部にランプと呼ばれる部品を配置しこの場所にヘッドの先端部分を格納します。このためプラッタへの接触は一切ありません。

ここでドライブが故障してスライダの調子が悪い場合はロード・アンロードでも外周部に変形したヘッドが触れる場合が存在しその影響による傷が存在する場合は復旧難易度が高くなります。

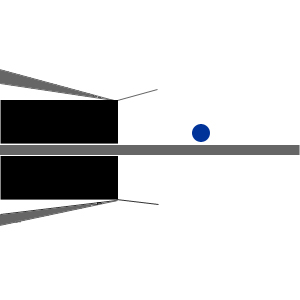

ハードディスク ヘッド先端

図の中央灰色は「プラッタ」・上下の黒い四角が「スライダ」・スライダを支える「ジンバル」・ジンバルの先端に付いている棒状のものは翼、煙草の煙を示す青丸となります。

ここでプラッタとスライダの間隔よりも煙草の粒子が大きいです。またジンバルとスライダとの接続も水平ではなく全てのバランスを保ててようやく正常動作に至り落下等を起こしますと静止していてもこの状態が崩れます。そしてそれが故障につながります。

HDDとスライダ(ヘッド先端)の間隔は煙草の粒子すら通れないほどの間隔です。そのHDD内部は「真空」ではなく真空では動作いたしません。この間隔を作り出しているのは「空気」です。プラッタ上に生じた流体(空気)に一定の力で物体を押し付けると一定の間隔で浮遊します。これをアームで動かす事で物体が移動します。この構造上内部は非常にクリーンです。

このクリーンさを保つのにクリーンルームが使われております。このときに生じる空気の層は非常に固いのですが、それはスライダがバランスを保っている間でそれが崩れればこの機構はすぐに破綻しプラッタ接触となります。

またHDD内部で化学反応を起こしてヘッドクラッシュの原因となる固形物の発生やアームに生じた錆(固形物発生)・気圧変化による水分を含んだ外部空気進入・潤滑油劣化による寿命など複合的な原因が重なる場合も多いです。

ヘッドクラッシュを生み出す原因をフィルタや活性炭などで除去する機構になっており運悪くスライダとプラッタの間にそれらが入り込んだ場合にヘッドクラッシュを引き起こします。プラッタは5000romから7200rpm(7200回転/分)で高速回転していますので壊れたヘッドが接触すること簡単にプラッタ表面へ傷が入ります。それこそがハードディスクの故障する主な原因となっております。