【ドライブ検査: 統計スキャン】

SSD/NVMe エラーの境界が曖昧なドライブ

目次 [INDEX]

SSD/NVMeの故障直前には、不思議な現象が発生する

― 完全スキャンでは見抜けない“不確定なセクタ”の実態

SSD/NVMeの故障は、HDDとは異なる独特の兆候を伴って現れます。それは「読めたり読めなかったり」「書けたと思ったら読めない」といった状態が一定しないセクタの存在です。

機械と電子の違い:HDDとSSDの本質的な構造差

- HDDは機械的な読み書きを行うため、セクタの状態は常に「正常 or 不良」と明確です。

- 一方でSSD/NVMeは電子的な制御+内部アルゴリズムに基づいて動作しており読み出しが省略されたりアクセスが分散処理されたりと状態の評価が複雑になります。

完全スキャンの限界:検査している「つもり」でも……。

完全スキャンは全セクタを呼び出して検査する従来型の方法ですが、SSD/NVMeではアルゴリズムによりアクセスが飛び飛びになってしまう現象が確認されています。

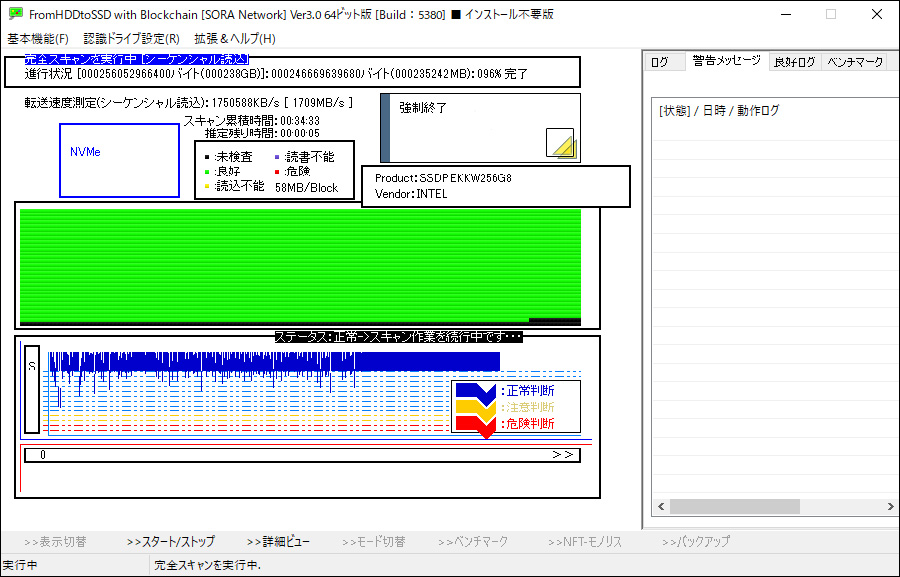

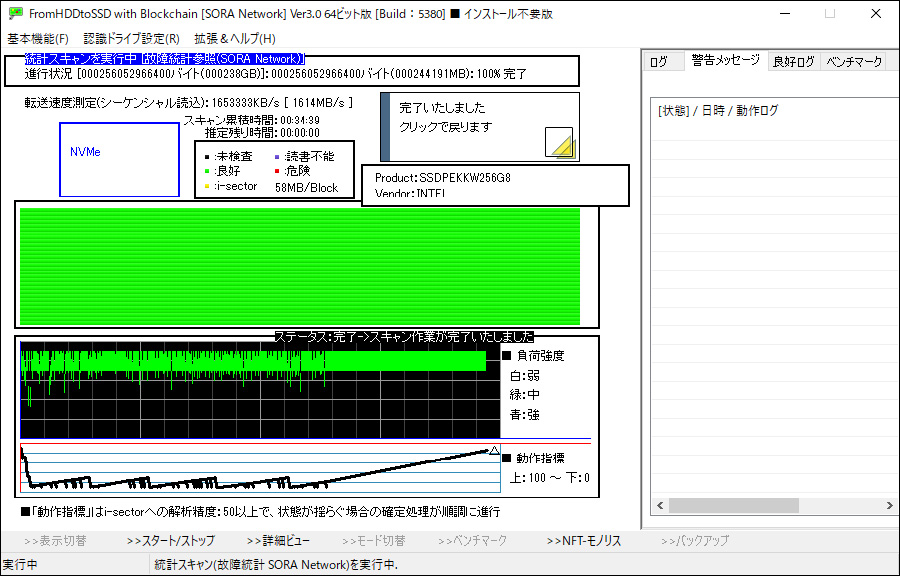

▼ 実例:NVMeでの検証結果

- 完全スキャンを96%で一度中断し、続きから統計スキャンを開始します。

- その結果、上部には「完全スキャン結果」・中央には「統計スキャンへのマッピング結果」・下部には「統計スキャンによる解析精度」が表示されました。

全セクタを検査したにも関わらず解析精度が「ガタ落ち」しており実際には一部しか検査されていなかったことが明らかになりました。

誤認する安心感:オールグリーンの落とし穴

完全スキャンだけでは一見「すべて正常=オールグリーン」に見えることがあります。

しかしそれが「読み出されたセクタだけ」での結果であれば数日後にWindows起動不能となっても不思議ではありません。

SSD/NVMeでは「統計スキャン」が不可欠

その理由:

- SSD/NVMeの挙動には「確定していないセクタ(不確定領域)」が存在します。

- 完全スキャン後に結果を統計スキャンにマッピングすると不安定な箇所が可視化されます。

- 統計スキャンは、検査精度という別軸からドライブの信頼性を評価できます。

「完全スキャンと統計スキャンが一致するか」で判定する手法

- 統計スキャン結果と完全スキャン結果が完全一致(=同相)する場合のみ完全スキャンでも安心できると言えます。

- しかしそれは実行後でなければ判断できないため最初から統計スキャンの実行を推奨いたします。

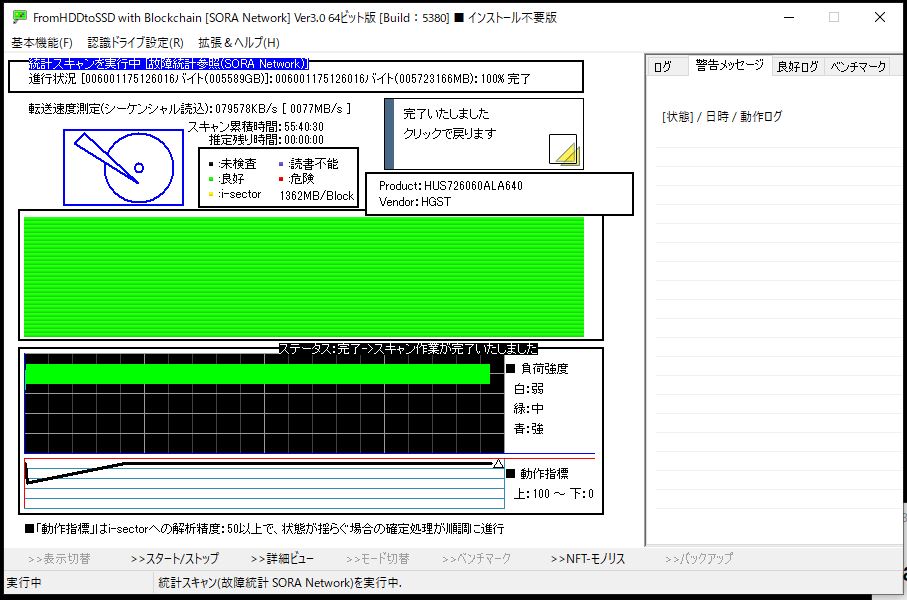

例外:HDDには統計スキャンは不要

HDDは、セクタ単位の読み書きが必ず機械的に発生するため常に「正常 or 不良」という確定した値(定数)が得られます。よって、統計スキャンの結果も常に完全スキャンと一致することが事前に保証されており完全スキャンだけで十分です。

統計スキャンで信頼性を可視化する

統計スキャンでは全区間を対象に解析精度(信頼度)を数値で可視化します。この解析精度が下の図においてしっかりと上昇している=オールグリーンかつ精度高であればそのSSD/NVMeは安定していると判断できます。

■ 結論

| ストレージ種別 | 推奨スキャン方式 | 理由 |

|---|---|---|

| HDD | 完全スキャン | 結果が常に定まり統計スキャンと一致が保証される。 |

| SSD/NVMe | 統計スキャン+完全スキャン | 結果が不確定な領域があるため両面からの確認が必要。 |