SORA ホワイトペーパー

- SORA ホワイトペーパー

- 第1章:はじめに

- 第2章:SORA L1 の紹介

- 第3章:SORA L2 の実験構造

- 第4章:試してみた記録

- 1. 暗号の“メモ帳”としての活用

- 2. ドライブ検査データの埋め込み

- 3. 鍵サイズによる負荷計測

- 4. 複数鍵サイズによるスケーラビリティ観察機能

- 5. 自動データ復旧機能(AI + ブロックチェーン)

- 6. SSD詳細検査機能(AI + ブロックチェーン)

- 7. HDD不良セクタシミュレーション(AI + ブロックチェーン)

- 8. 自動メンテナンス機能(ブロックチェーン)

- 9. その他の用途メモ

- SORA ロードマップ

- 現行フェーズ(すでに完了)

- 鍵スケーラビリティの継続的観測(現在進行中)

- 外部ブロックチェーンとの連携(2025〜2026年)

- AI診断機能の拡張

- マネタイズ構造の拡張

- コミュニティ・投資家連携フェーズ

- おわりに

SORA ホワイトペーパー

第1章:はじめに

SORAはL1(Layer 1)とL2(Layer 2)でまったく異なるプログラムが稼働しており実行ファイルレベルで分離された構造を採用しています。

それぞれ独立した設計思想に基づいており、別々のコードベース・実行バイナリとして動作するため、

安定性と拡張性の両立が可能となっています。L1は安定性と基本的な量子耐性の確保を目的とし、L2は実験的・柔軟な応用環境として位置付けられています。

スクリーンショット等で確認可能な通り、両層は異なるコードベースで展開されています。

SORAプロジェクトは、量子コンピュータ時代の到来を見据えて設計された次世代型の分散型基盤です。

これまでのブロックチェーン技術が抱える“将来的な限界”、特に公開鍵暗号が量子アルゴリズムに脆弱であるという課題に対しSORAは早期から耐量子性の技術を取り込み、その影響を最小限に抑えることを目的として開発が始まりました。

本ホワイトペーパーでは、SORAのコアとなるL1(Layer 1)についてはごく簡潔に触れ、主にL2(Layer 2)における実験的な試みと、それに付随する機能開発について紹介します。

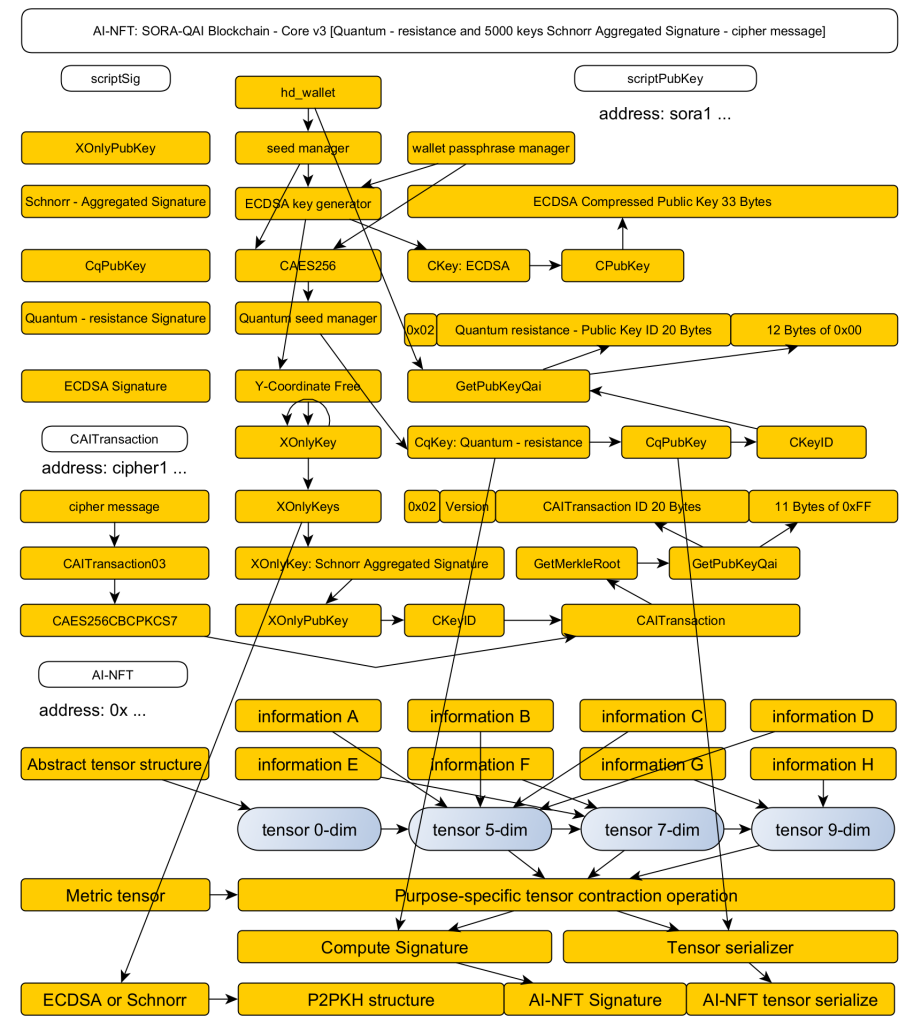

第2章:SORA L1 の紹介

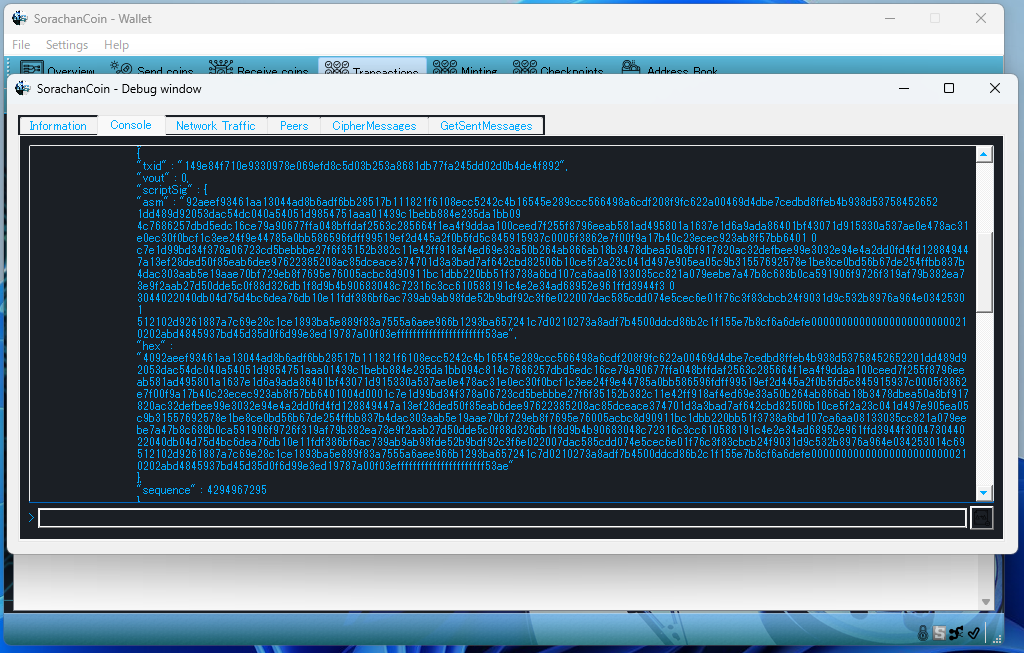

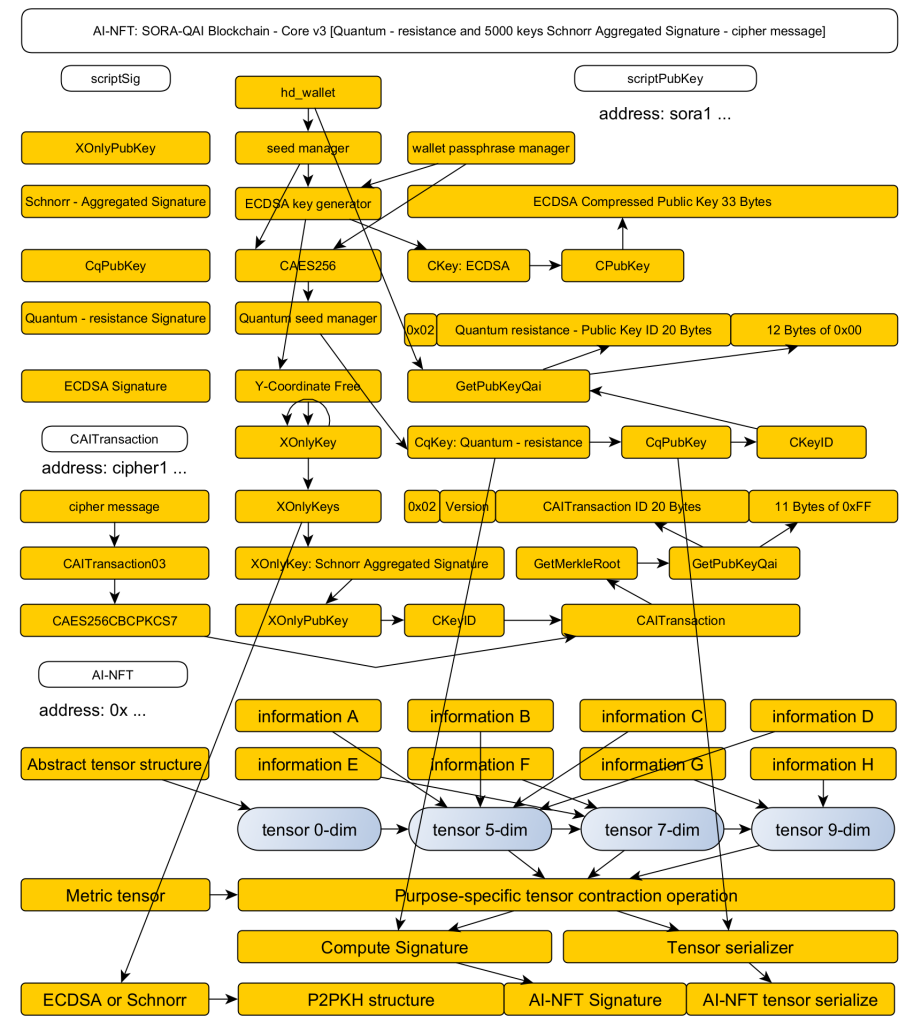

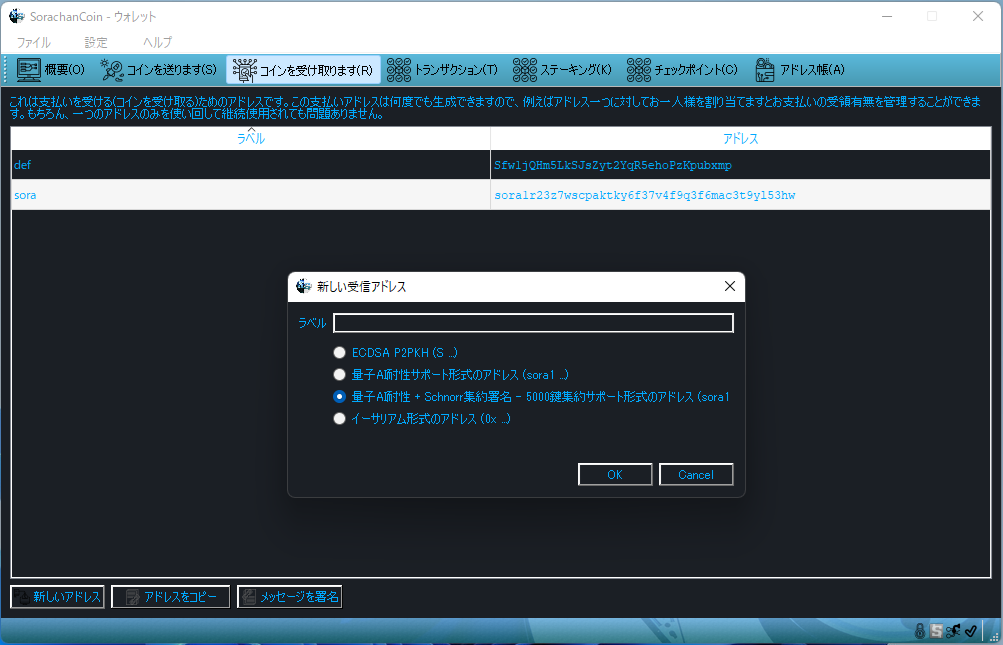

SORA L1は、量子耐性を実装済のブロックチェーン基盤です。ハッシュベースの署名や楕円曲線上における公開鍵圧縮技術を取り入れたことで、従来のPoW(Proof of Work)ブロックチェーンと比較して量子計算への耐性を持つ構造となっています。

ただし本稿ではL1の詳細な技術解説は省略します。実際の運用はすでに開始されており、L2側での各種応用に向けた試験的取り組みこそが今後の展望を形作るものと考えています。L1の仕様は安定しており現在はいじる余地が少ないため、SORA L2 を中心とした展開が本プロジェクトの進路となります。

第3章:SORA L2 の実験構造

SORA L2では、より自由度の高い実験環境を構築することを目的とし2048ビットという大きめの量子耐性鍵を採用しました。

本来であれば署名サイズが大きくなるために敬遠されがちですがL2においては

- トランザクションに情報を埋め込む(暗号のメモ帳)

- NFTの構造を量子耐性署名で守る

- ドライブ検査機能と連動させ、検査データを信頼的に記録する

といった活用が視野に入っており、多少のサイズ増加は実用上の障害にはなりませんでした。

また、SORA L2では2048ビット鍵を使用すること自体を“実験”として捉えており、その意図は次の通りです:

- 将来の探索空間の拡張に備えるため

- 既存の256ビット探索空間では対策の限界が見えているため

- 署名領域に高密度な情報を埋め込む技術を検証するため

実際に稼働しているノードでは、2048ビットの鍵署名を含むトランザクションが問題なく処理されており、今後の情報量増加への耐性も確認できています。

第4章:試してみた記録

ここでは、実際に2048ビット鍵を使って構築したSORA L2環境における具体的な試験・応用例を紹介します。

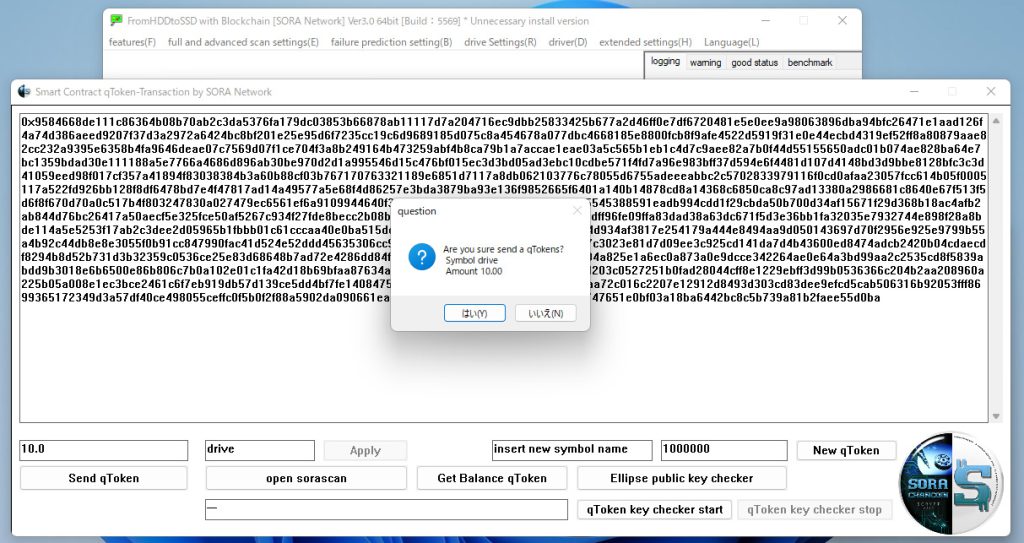

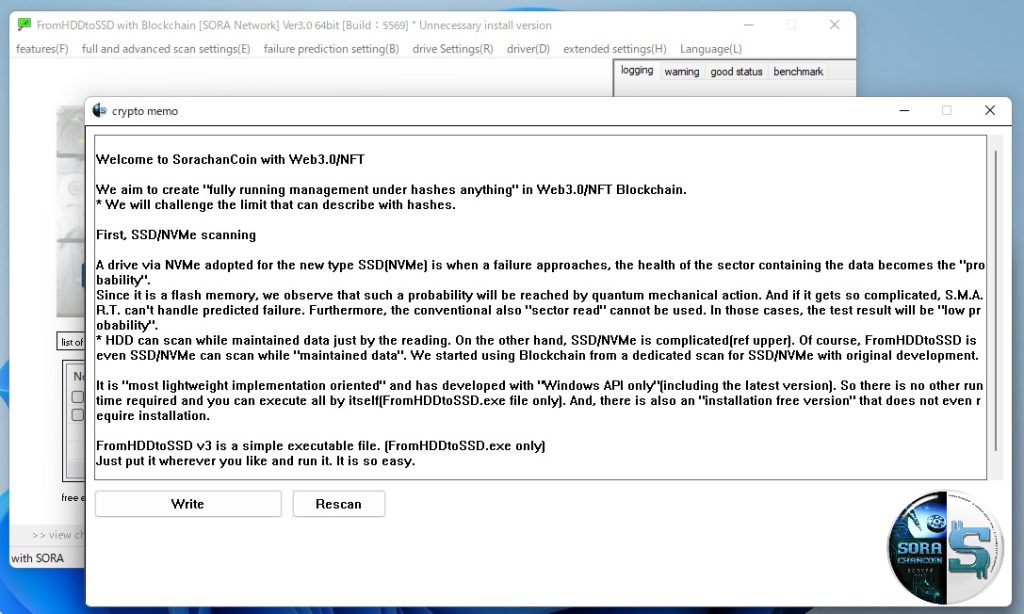

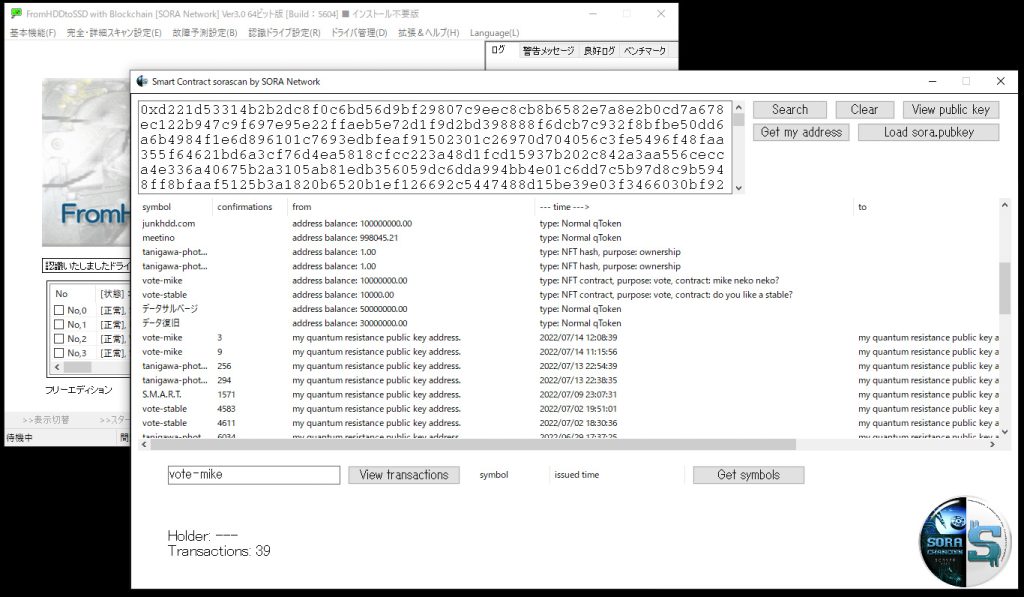

1. 暗号の“メモ帳”としての活用

2048ビットの署名領域にユーザー独自のメモや設定データを埋め込むことができる構造を採用しました。これはNFTやスマートデバイス連携時に有用で外部依存なしに情報を持ち運ぶ形式として注目されます。

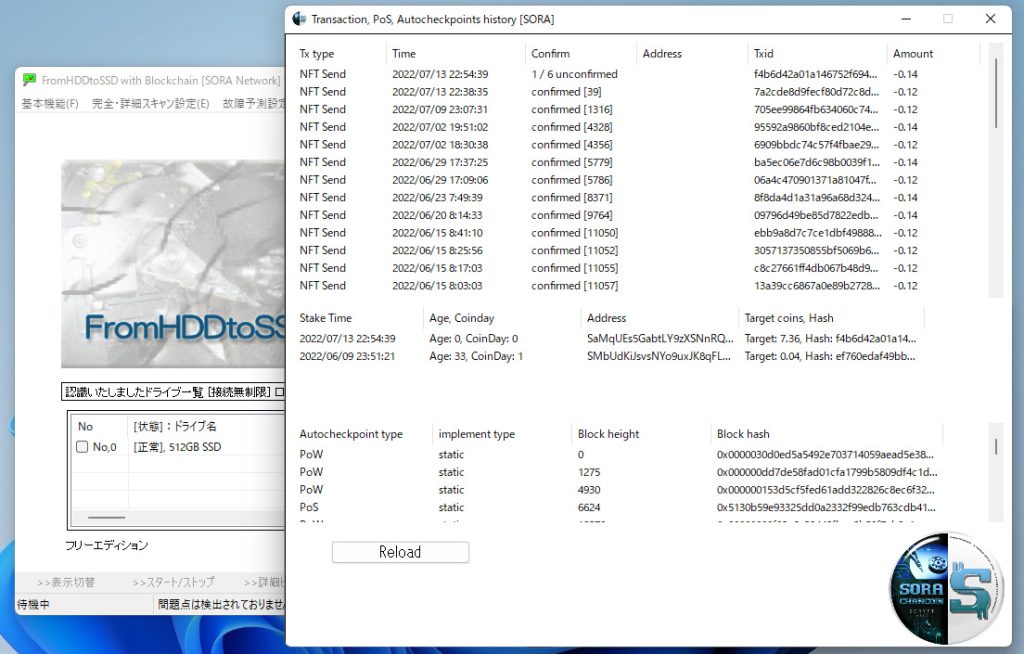

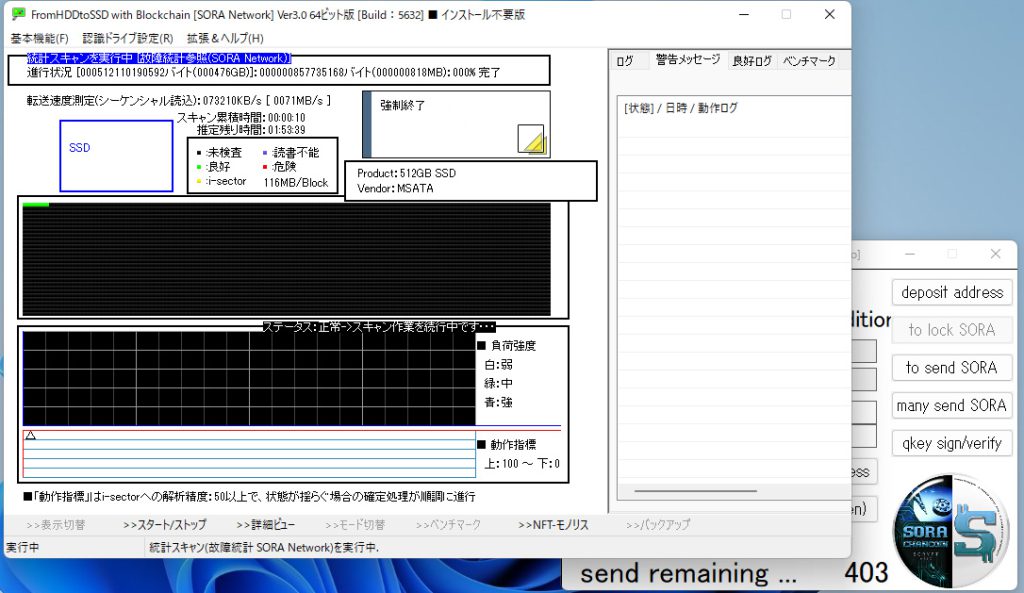

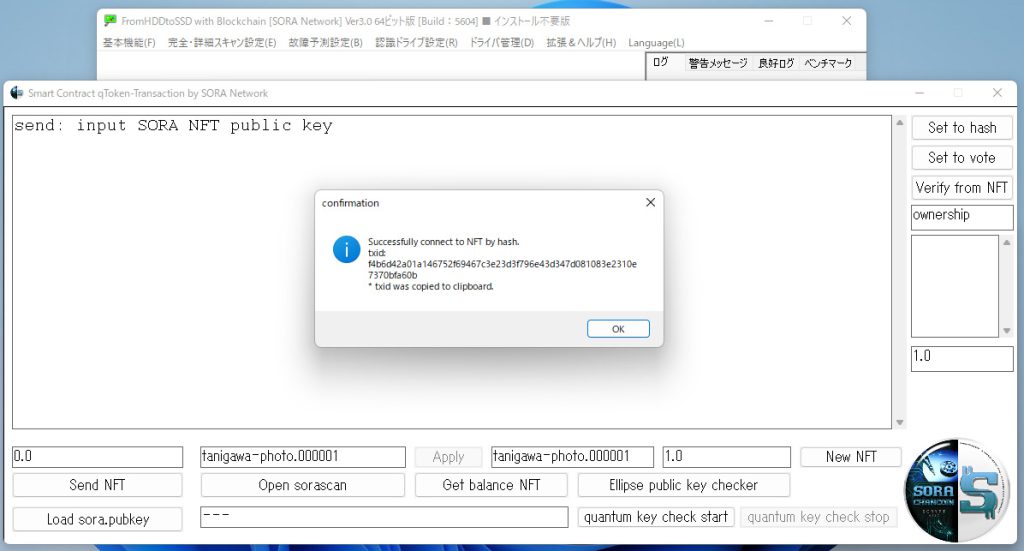

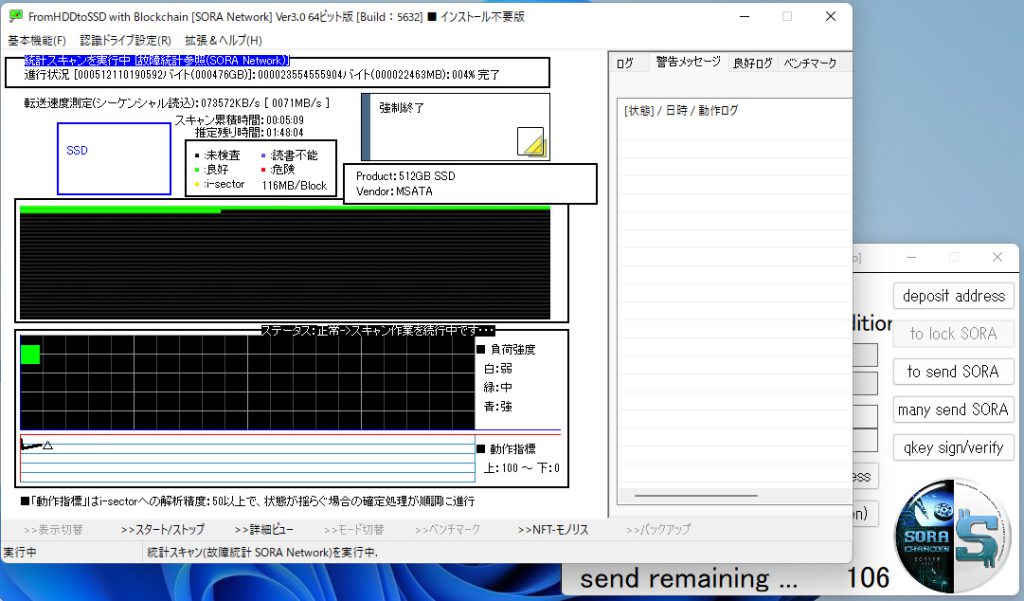

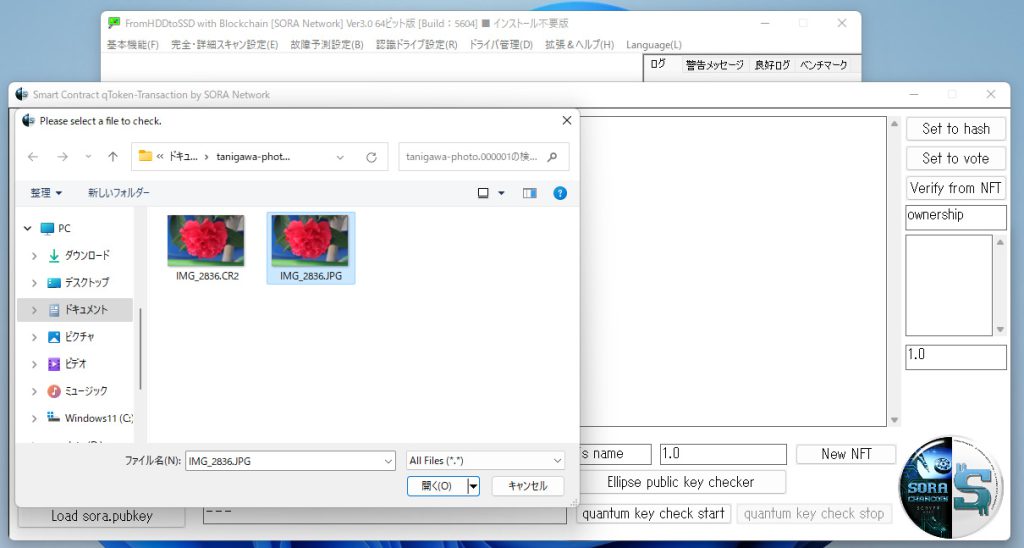

2. ドライブ検査データの埋め込み

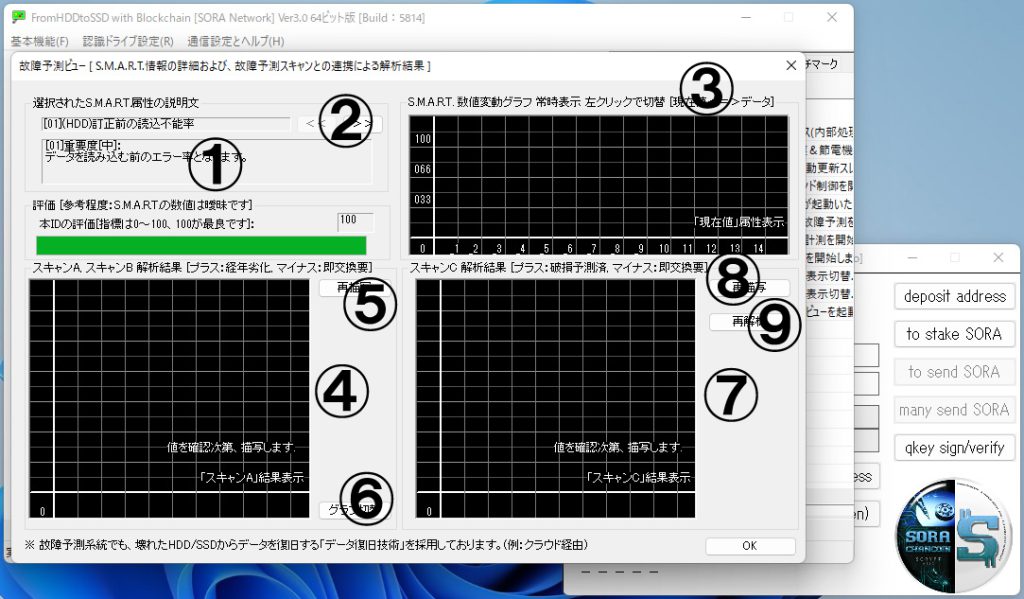

AIによるドライブ検査結果をブロックチェーン上に記録する実験を行いました。2048ビット署名空間に圧縮済み診断データを挿入し該当トランザクションを検証することで、データの改ざん検出が容易になります。

3. 鍵サイズによる負荷計測

複数の鍵サイズ(256 / 1024 / 2048ビット)で署名処理を行いネットワーク処理の負荷テストを実施。結果としては2048ビットでも従来ノードの負荷限界内で処理可能でありPoWのブロック生成にも支障はありませんでした。

4. 複数鍵サイズによるスケーラビリティ観察機能

SORA L2では、512・1024・2048ビットなど複数の鍵長を同時に投入しそれぞれの通信・検証・ブロック生成への影響を記録・分析する機能を新たに実装しました。どの鍵が最適なのか、量子計算環境やAI処理環境の進化によって最適解が変動する可能性があるため“選ばれし鍵”を固定せずに状況に応じて柔軟に選択可能な設計を意識しています。

特に量子時代においては、署名アルゴリズムごとの安全性評価が流動的であるため実際の利用環境や演算性能、ネットワーク状況などを総合的に評価しながら最も適した鍵構造に自動的に切り替えていくようなメカニズムの開発も視野に入れています。

SORA L2の強みは、L1と異なり自由な鍵設計が可能な点にありこの柔軟性を活かして将来的には選択された鍵構造をそのまま外部プラットフォーム(または他ネットワーク)に橋渡しする構想も検討中です。

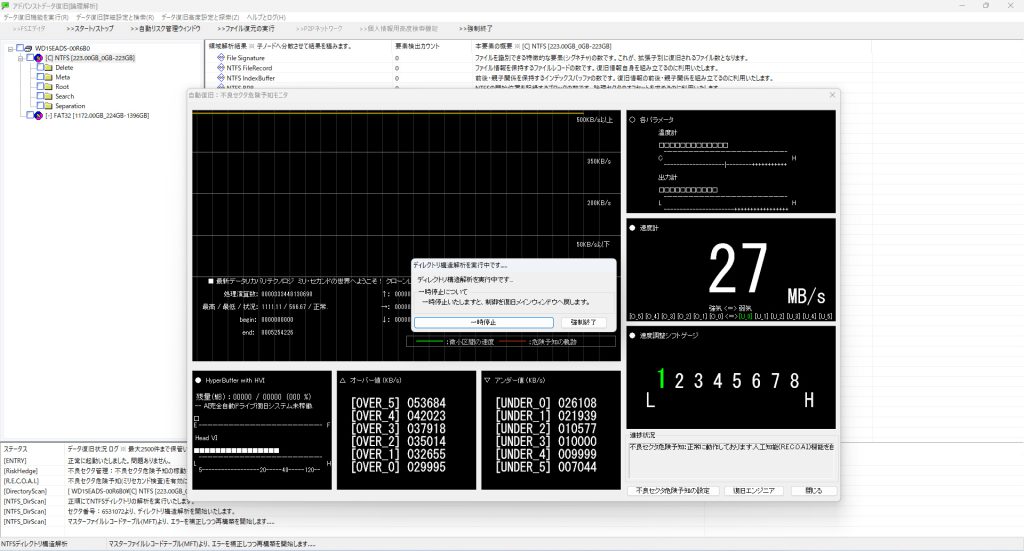

5. 自動データ復旧機能(AI + ブロックチェーン)

障害発生時に、AIが自動的に問題箇所を特定・修復処理を行いその履歴をブロックチェーンに記録する仕組みを実装。復旧の信頼性を高めると同時に、すべての修復アクションが検証可能な記録として残ります。

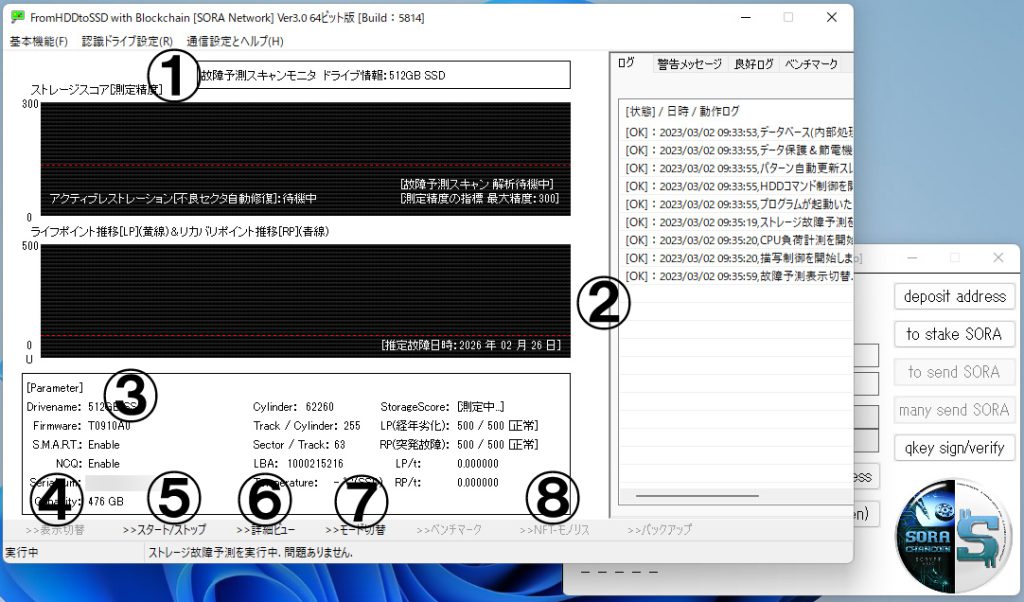

6. SSD詳細検査機能(AI + ブロックチェーン)

SSDに特有の問題(セル摩耗や電圧変動など)をAIで診断しその結果をブロックチェーンに連携。個別のセクタ状態を継続的にモニタリングし、トレース性の高い記録を確保します。

7. HDD不良セクタシミュレーション(AI + ブロックチェーン)

AIによる不良セクタ発生パターンのシミュレーションを実施しそれを仮想的にブロックチェーンへ記録。将来的な故障予測やリスク管理のモデルとして機能することを確認しました。

8. 自動メンテナンス機能(ブロックチェーン)

一定条件下で自動的にデフラグや修復作業をトリガーしすべてのアクションはトランザクションとして履歴管理。オフライン時にも復元可能な構成により、高い継続性と信頼性を実現しています。

9. その他の用途メモ

- NFTと連携したアートワーク証明

- センサーデータのタイムスタンプ記録

- 2048ビット署名領域を利用したステガノグラフィ

SORA ロードマップ

現行フェーズ(すでに完了)

- 量子耐性を備えたL1の構築と稼働開始

- 完全分離されたL2の実行環境を構築

- AI × ブロックチェーン機能(自動復旧、検査ログなど)の実運用テスト

鍵スケーラビリティの継続的観測(現在進行中)

- 512〜2048ビットの鍵をL2に導入し、性能と処理影響を定期的に測定

- 量子・AI環境の変化に対応しつつ、最適な鍵を選定

外部ブロックチェーンとの連携(2025〜2026年)

- L2で実績のある鍵構造を他のL1 / L2プラットフォームへ橋渡し

- Ethereum互換環境との相互接続やプラグイン展開の検討

AI診断機能の拡張

- AIエンジンの強化とブロックチェーン監査ログの統合

- SSD / HDDシミュレーション精度向上と予測モデリングの強化

マネタイズ構造の拡張

- B2B向けの検査機能をステーキング・マイニング収益モデルで展開

- ブロックチェーン書き込みログの可視化ダッシュボードの構築

コミュニティ・投資家連携フェーズ

- 投資家・技術参加者からの実験的提案の受け入れ

- 希望に応じてL2領域のみDAOガバナンスの導入も検討

おわりに

SORA L2における実験環境は、実用を目的としたものではありません。

現時点では「ちょっとやってみた」程度の内容ですができる自由度と発想があります。量子耐性の検証、署名領域の応用、埋め込み構造の可能性、その全てが、未来の分散型社会の一部となる可能性を秘めています。

今後もSORAプロジェクトは、確実な“準備”と“遊び心”の両立を目指して進化していきます。