HDD:プラッタ歪みへの対応

- プラッタ歪みは交換修理できない難所

- プラッタ歪みに対する処置交換不能なプラッタの損傷に対応するデータスキャン作業が必要

- 状況によりデータ復旧技術を使い分けます

- データスキャンの「非連続」スキャンには2種類

- データスキャン作業(非連続)A, プラッタ傷に対するデータスキャン(連続と組み合わせて時間短縮を実現可能)B, プラッタ歪み(ヘッドの異常を含むに対するデータスキャン)

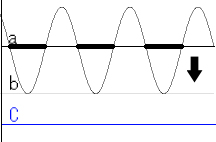

- 図A: 各平行線に関して……a:障害発生時、b:復旧可能となる限界、c:正常時その他……黒太線:不良セクタ(読み込み不能セクタ)

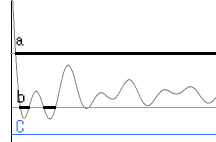

- 図B: 各平行線に関して……a:障害発生時、b:復旧可能の限界、c:正常時その他……黒太線:不良セクタ(読み書き不能セクタ)

プラッタ歪みは交換修理できない難所

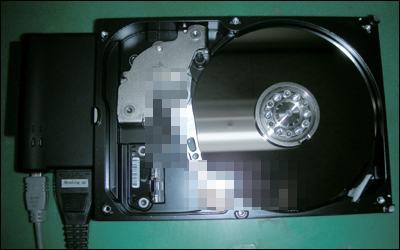

ハードディスクの物理的な損傷ではヘッドクラッシュの他データが記録されているプラッタ(ディスク)の歪みによる故障も多く状況がより深刻です。なぜならデータが記録されておりますのでデータ復旧を目的とする以上プラッタの交換はできないためです。

プラッタ歪みに対する処置

交換不能なプラッタの損傷に対応するデータスキャン作業が必要

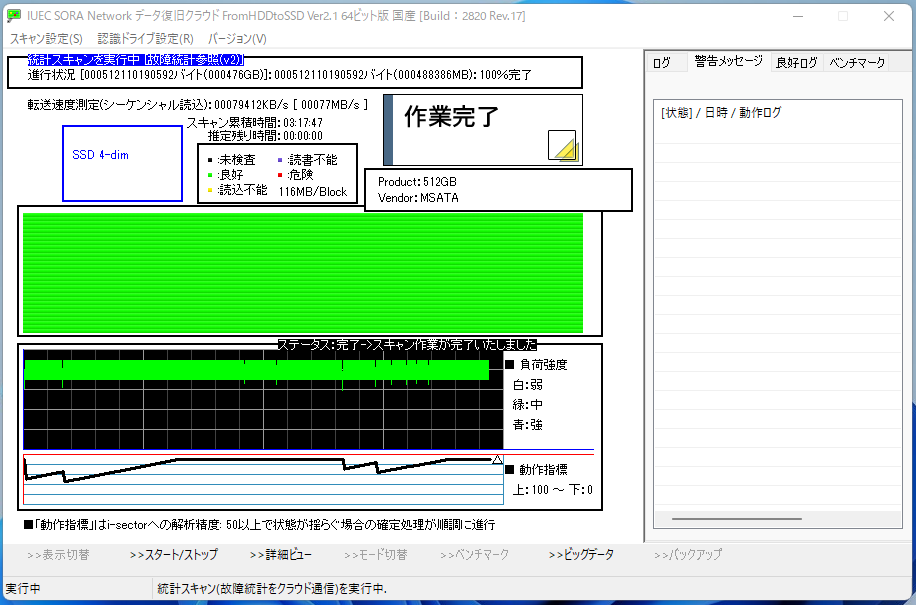

このようなプラッタに対する処置は、異音の継続によりプラッタに傷が入り込んだ場合や歪みなどで転送レートが極端に低下している場合に有効です。ドライブ自体の経年劣化によるプラッタ歪みなどはそれらの大きな要因となっております。このプラッタ歪みの度合いの検出をグラフ化いたしましたFromHDDtoSSD Ver2.1系の指標「動作安定度」に投入済みです。係数を大きめに取っており 他要素に比べその変動は大きめに出ます。しかしデータの格納順序がおかしくなると乱れてくるため別の指標を採用しております。

この見方は簡単に開発されており下のグラフが一直線になれば正常、乱れれば故障・交換推薦となります。あとは不良セクタがなく上のグラフがオールグリーン(警告メッセージに不良通知なし)となればそのハードディスクは正常と判断できます。

状況によりデータ復旧技術を使い分けます

故障原因は大変に複雑なのですが大きく3通りに区切った場合、以下の形で分類されます。

- ヘッドが破損した場合(ヘッドクラッシュ、衝撃、落下による内部破損)

ヘッド(先端部分)が自損した(または外部要因で損傷した)場合です。破損したヘッド先端がプラッタに傷を入れる可能性を考慮しますが内部ヘッドを交換いたしましてデータスキャンを上手く切り替える事によりそのほとんどのデータを復旧可能にすることができます。そのため本技術を利用せずに通常のデータ復旧技術で対応する事ができます。

※ 標準のData_Scan&Salvation 技術を採用

※ 2010年以降はDIRECTSCAN 技術 / 並列同時解析を採用

※ この機能をさらに分解のちS.M.A.R.T.コンセンサスに組み込みAI復旧に応用。 - プラッタが破損した場合(記録面の歪み等、経年劣化が原因)

データ記録側のプラッタ側に、読み書きできない原因が生じます。この障害は、内部ヘッドを問題なく交換しても壊れていない個所を交換する事になってしまいます。そのため一般的なクリーンルーム作業では、破損状況が全く変わりません。また、プラッタにデータが存在しますので、これを交換する訳にはいきません。

明らかに別の技術が必要となりまして、何でもヘッド交換すれば良いという訳ではございません。

※ Data_Platter&Investigation技術を採用

※ 2010年以降はDIRECTSCAN 技術 / 並列同時解析 + 本技術を採用

※ この機能をさらに分解のちS.M.A.R.T.コンセンサスに組み込みAI復旧に応用。 - プラッタが破損のち、その凹凸の影響でヘッドが破損した場合

プラッタの損傷個所(傷、凹凸)にヘッドが衝突しその結果、ヘッド先端も壊れてしまう症状となります。ヘッド自体を交換した上さらに別の技術が必要となる「難しい部類」に属するデータ復旧技術の集合体です。

※ クリーンルーム作業+Data_Platter&Investigation技術を採用

※ 2010年以降は DIRECTSCAN 技術 / 並列同時解析 + クリーンルーム + 本技術を採用

データスキャンの「非連続」スキャンには2種類

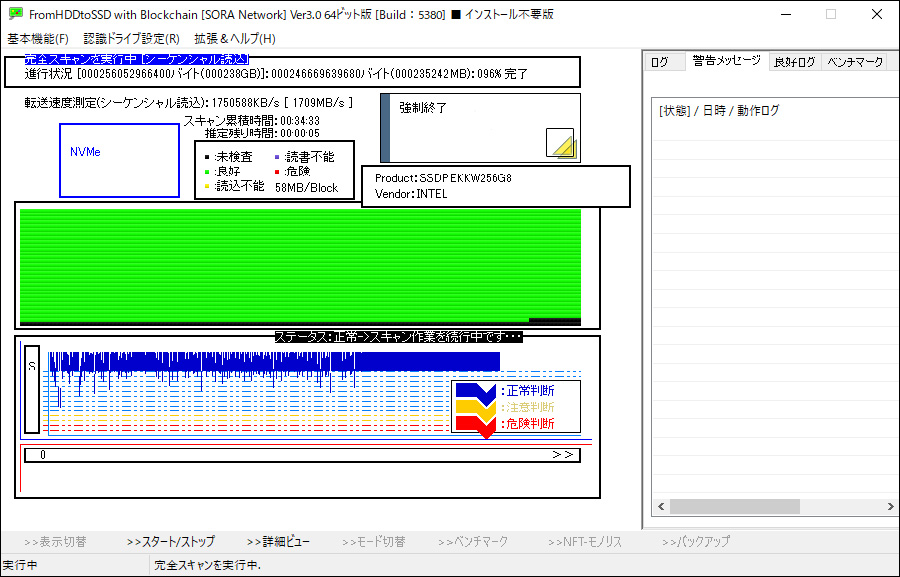

各グラフに関しましては、特徴的な部分を結び曲線を入れております。その実例をFromHDDtoSSDでスキャンした結果にラフな線(以下参照)を入れてご紹介いたします。実際の復旧ではさらに高精度なスキャンを利用します。

データスキャン作業(非連続)

A, プラッタ傷に対するデータスキャン

(連続と組み合わせて時間短縮を実現可能)

B, プラッタ歪み

(ヘッドの異常を含むに対するデータスキャン)

先ほどの「1番」の例は通常の方法で問題なく復旧できますが「2番」と「3番」を復旧するには全くの力不足でプラッタ障害に対抗できる専用のスキャン(技術)が必要となります。

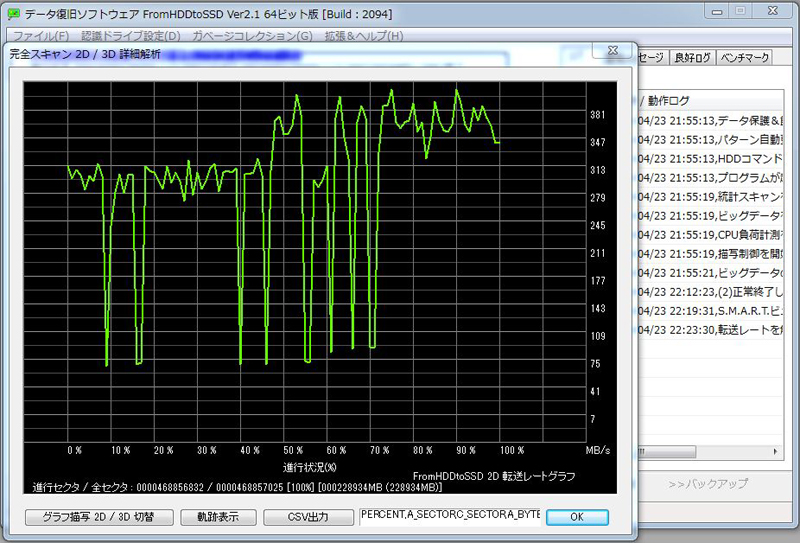

図A: 各平行線に関して……a:障害発生時、b:復旧可能となる限界、c:正常時

その他……黒太線:不良セクタ(読み込み不能セクタ)

動作音は普段と変わらないのに突然読めなくなった。バックアップを取ろうとしたらデータが読めない。心当たりのありあそうな症状の大半は不良セクタ急増が原因です。非常にラフな図ですがbでギリギリ頑張っていたものがaに突入した瞬間に一気にデータが読めなくなるという現象です。

デジタルデータは白黒はっきりしている怖い一面がございます。例えbの地点でも動作は正常です。それが少しでも上に踏み入った瞬間に……です。aの位置では不良セクタが限界まで増殖(太線部分)しておりますのでクリーンルーム作業(ヘッド一式の交換)を含む通常方法では復旧できません。

そこで図A内右側にあります下黒矢印を実現する作業を実施いたします。

※ aの位置からbへ戻す作業を実施いたします。

※ それから「非連続スキャン」で地道にスキャン作業を実施します。

※ 複雑な損傷を重ねて含んでいる場合となります。このような変化は、過去のビッグデータを参照しながらの処理を可能とするAIの得意分野となります。

図B: 各平行線に関して……

a:障害発生時、b:復旧可能の限界、c:正常時

その他……黒太線:不良セクタ(読み書き不能セクタ)

読み書きの両方がエラーとなるセクタが広がってしまった例です。比較的早く復旧率も確保できる位置を探し当て場所が定まったら非連続スキャンにてセクタを取得します。

※ この例ではbの位置で妥協し復旧率は約8割となっております。

ヘッドクラッシュにて発生する「プラッタ傷」に対するデータスキャンとなります。 クリーンルーム作業を実施し、1回目の内部ヘッド交換を終えております。

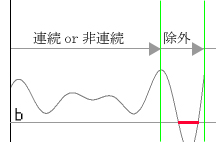

図C:

各平行線に関して……

b:

復旧可能の限界

その他……赤太線:

ヘッドが再度クラッシュしてしまう区間この区間だけは必ず先に予測し除外する必要性がございます。

ヘッドクラッシュによりプラッタに損傷を負った例です。通常のデータスキャン作業にてクラッシュによる傷が深い場合クリーンルーム作業で交換したヘッドでさえその区間(除外区間)にてすぐに破損してしまいます。これを2次破損と呼びます。それを防ぐ為に色々な区間を設置し、各区間単位でスキャンを実施します。図Cの「除外」区間に必要なデータが一部存在した場合でも先に手を出す事はできません。

この除外区間の予測は、復旧率に多大な影響をおよぼします。最初に復旧したデータが入ってはならない除外区間内の場合ヘッドが壊れてしまい作業終了となります。その他の良好区間にあるデータは諦める形となってしまう可能性が飛躍的に高まります。

その場合に再度のクリーンルーム作業(内部ヘッド一式交換)も考えられますが今回クラッシュしたヘッドが別の場所へ除外区間を生み出しますので回数を重ねるごと雪だるま式にプラッタが破壊されデータ復旧率が低下していきます。