【データ復旧】FromHDDtoSSD

よくあるご質問 動作安定度

FromHDDtoSSD 動作安定度

ドライブは不良セクタの有無だけではその正常性を判断できません。

セクタが正常であった場合でも、そのセクタの正常性を支える別の要素が破損している場合にヘッドクラッシュなどの物理障害につながる可能性があります。

そのような突発的な故障を事前に検出する目的でFromHDDtoSSDでは不良セクタの有無の他にその動作状況を一目で掌握可能な動作安定度を搭載いたしました。

「Bad status」データ復旧の途中で認識不能

不良セクタの周辺には損傷した磁性体剥離などが数多く存在します。そのような問題を抱えた不良セクタの存在によりドライブの状態を大きく変えてしまう場合に備える機能を備えていないとデータ復旧の途中で認識不能となって作業がそこで止まって終了します。

そこでデータ復旧ソフトウェアにおけるデータ復旧であってもしっかりとした作業に大きく貢献できればと考えております。

不良セクタ危険予知(ミリセカンド検査)の有効化

転送速度をリアルタイムに描写でわかりやすさと安心をお届けします。一度設定したら「放置」で自動制御です。複雑な設定ありではまったく意味がありません。

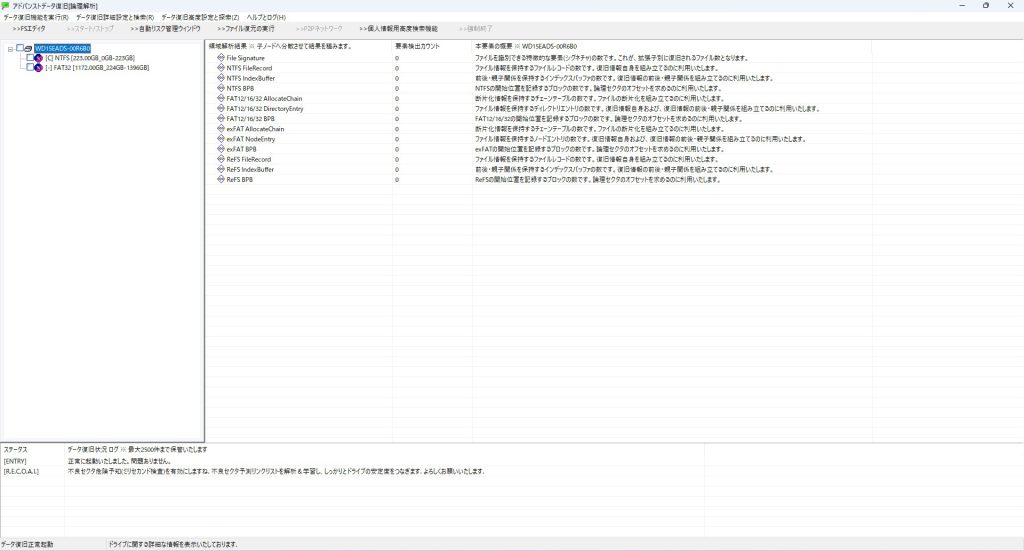

「自動リスク管理ウィンドウ」→右下「不良セクタ危険予知の設定」開き中央を選択します。設定と同時に有効となります。そしてバックグラウンドでドライブを常時監視しながら適切に制御します。他に設定される場所はありません。

シンプルに有効か無効か。それだけです。リカバリエディション/プロエディションの方はさらに深い解析にも対応可能です。よりシビアな壊れかけのドライブに備えることができます。

不良セクタ危険予知(ミリセカンド検査)を有効にします。すると不良セクタの危険回避処理とヘッドの損傷が進む直前の安定化処理を自動で実施します。その作用で壊れかけのドライブを長持ちさせます。

ドライブ安定化制御の概要

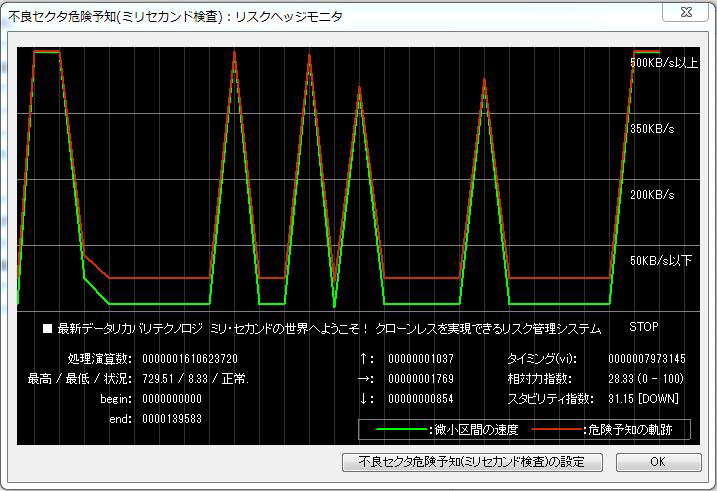

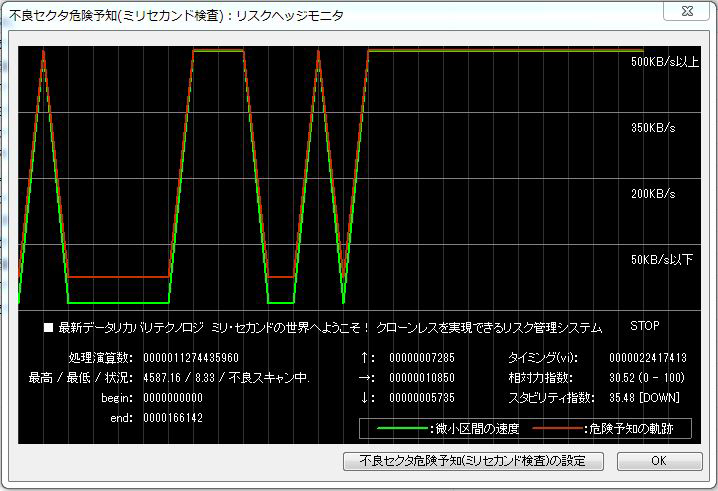

ミリセカンド検査の働きについて解説することで危険な不良セクタを予知しながら壊れかけドライブの安定化を図ることを示します。以下にドライブの状態が悪く転送レートが安定しておりません。グラフが不規則な形状で上げ下げしている状況が表示されております。しかしその低い中でも安定状態を見つけ出しスキャンが順調に進行している状況を示しています。

この変わった形こそが「安定化制御中」を示しております。スキャン間隔を飛び飛びに変更してドライブを悪化させないように制御しながら対象復旧データを集めていきます。

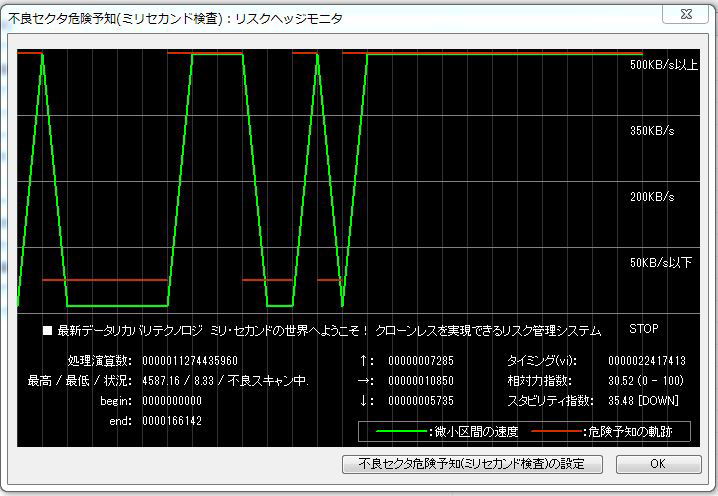

ドライブの安定化制御を終えると通常の不良スキャン中に戻ります。不良セクタのスキャン中を正常に完了するとはじめの安定状態の「正常」へ戻ります。