【データ復旧】

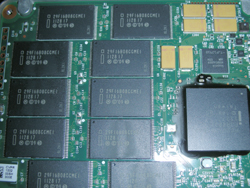

図解: データ復旧サービス SSDの仕組み

SSDの構造と復旧技術について

SSD(ソリッドステートドライブ)は複数のフラッシュメモリチップを用いてデータを分散的に記録・管理する構造となっています。ひとつの大きな記録領域があるわけではなくストライピング構造と呼ばれる方式で、データを細かく分割して各チップに書き込んでいます。

このため全体を制御するコントローラがすべてのチップの動作を把握しながら動作しておりわずか1チップでも故障すればSSD全体がアクセス不能になることがあります。

損傷チップを特定し、他の領域からデータを救出

SSDの復旧ではまずどのチップが損傷しているのかを特定する解析作業を行います。その上で損傷を回避しつつ生きているチップからセクタイメージを抽出していく復旧処理を行います。多くの方が気にされる「書き込み回数の限界」よりも実際には制御系の異常やファームウェア障害によるトラブルの方が圧倒的に多いのが現状です。

異常発生の兆候:転送速度の低下と起動不能

SSDのフラッシュチップのひとつに異常が出始めると転送速度が大きく上下にブレ始めランダムアクセスが著しく不安定になります。この状態ではOSの起動も難しくなり最終的にはパソコンが完全に起動不能となります。

弊社ではSSDの復旧に際してこの症状を正確に把握し安定状態に制御を誘導しながらセクタ情報を取得する特殊な復旧技術を導入しております。

ファームウェア障害への対応

SSDのコントローラを動かすための内部プログラムは「ファームウェア」と呼ばれています。このファームウェア自体がバグや破損によって異常をきたすとSSD全体が認識不能な状態になることがあります。この場合は主に以下の2つの方法で復旧を試みます。

- ファームウェアの外部修復

専用機材でSSDの内部ファームウェアを修正します。 - チップ交換方式

ファームウェアが内蔵されたチップごと交換し新たなファームウェアの自己修復機能を利用する方法です。

さらに高度なケースではチップ表面を削って信号線を直接接続し特殊な手法でデータアクセスを行うこともあります。

まとめ

SSDはHDDとはまったく異なる構造を持ち高度な制御と構造的リスクを抱えたデバイスです。各種チップの解析からファームウェア修復まで対応可能な設備と技術を備えており重度の障害にも柔軟に対応いたします。