【データ復旧】FromHDDtoSSD

ドライブクローン機能

目次 [INDEX]

- ドライブレストレーション 操作手順マニュアル

- 1. データ復旧対象のドライブを選択

- 2. S.M.A.R.T.ビューの表示

- 3. 事前検査の実行

- 4. 転送先ドライブの選択

- 5. ドライブレストレーションを開始

- 6. スキャン進行状況とレジューム機能

- 7. 検査・ログ関連

- 物理解析 (ドライブレストレーション)

- 操作方法1: 起動準備

- 操作方法2: 起動とドライブ昇格

- 操作方法3: 詳細情報でドライブ確認

- 操作方法4: 対応可否検査の実行

- 操作方法5: 実行

- 補足:表示内容について

- [A] 対象ドライブ名

- [B] 対応可否検査

- [C] レストレーションの開始

- [D] ディスク状態

- [E] スキャン進行状況

- [F] ログ

- [G] 温度・制御状況

- [H] 評価色とヘッド状態

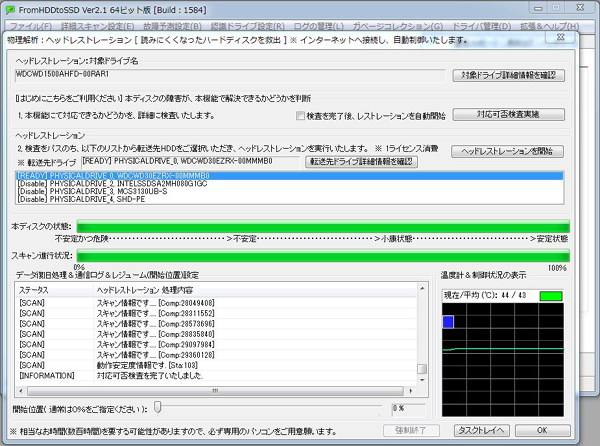

ドライブレストレーション 操作手順マニュアル

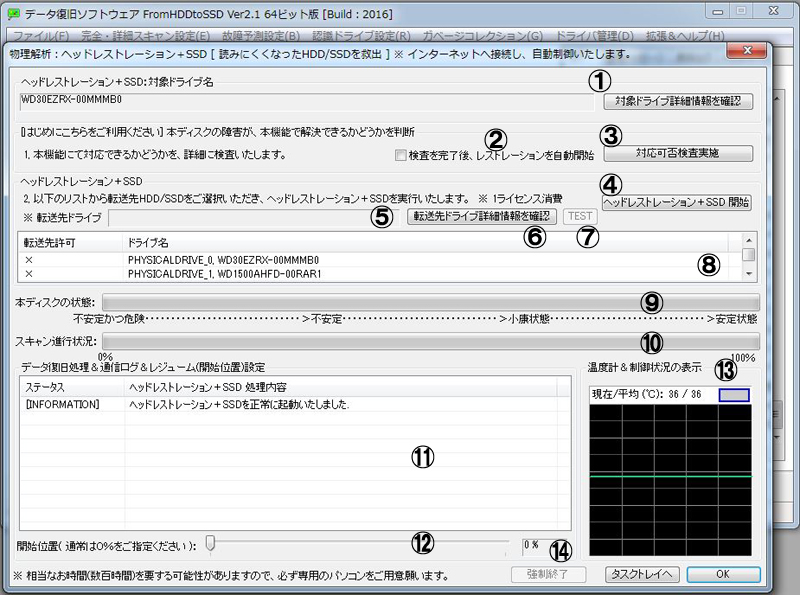

1. データ復旧対象のドライブを選択

- 同時処理はできません。1台のみ選択してください。

- 選択後、詳細スキャンが利用可能になります。

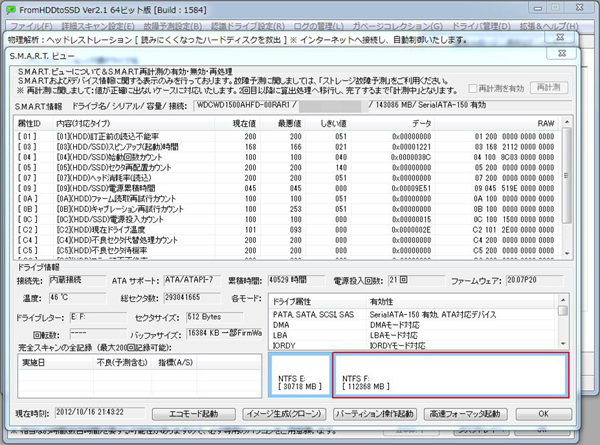

2. S.M.A.R.T.ビューの表示

- 右側のボタンをクリックすると、

対象ドライブのS.M.A.R.T.ビューが表示されます。

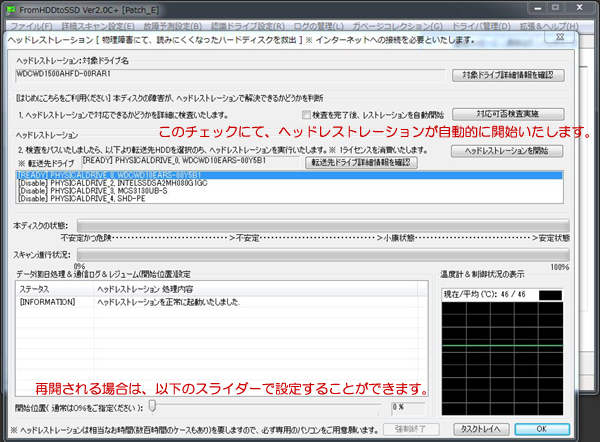

3. 事前検査の実行

- 3番をクリックで事前検査を実施。

- 2番にチェックを入れると、

検査通過後すぐにレストレーション処理へ移行します。

4. 転送先ドライブの選択

- 8番で転送先クローンドライブを選択。

- 領域情報が存在する場合、

安全のため除外される場合があります。 - 6番でS.M.A.R.T.ビューを確認。

- 7番でアクセスランプ動作確認テストを開始します。

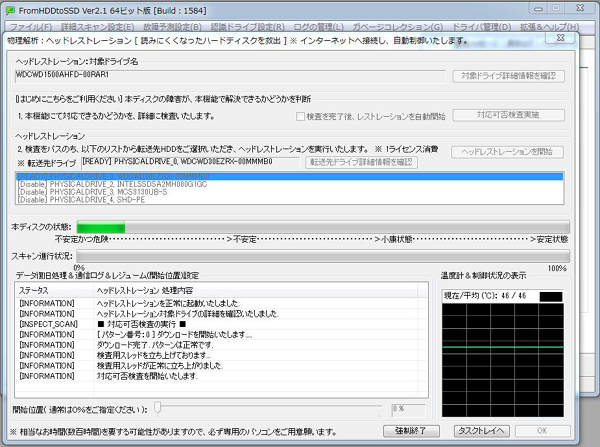

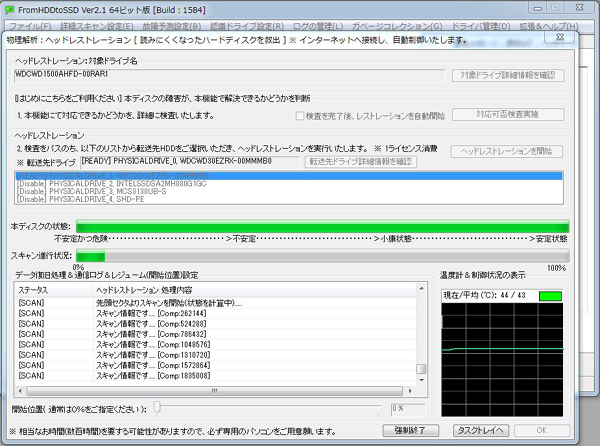

5. ドライブレストレーションを開始

- 4番で開始。

- 時間がかかるため、

長時間の対応を想定して実行してください。

6. スキャン進行状況とレジューム機能

- 10番でスキャン進行状況を確認。

- 13番でスキャン状況と温度をグラフ表示。

- 12番で中断後の再開(レジューム設定)が可能。

- 14番で強制終了可能。

7. 検査・ログ関連

- 11番 動作ログ自動保存。

- サポート時に使用します。

物理解析 (ドライブレストレーション)

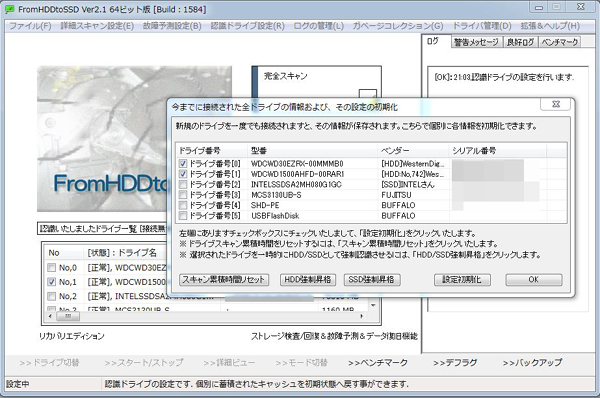

操作方法1: 起動準備

- メニューから「完全・詳細スキャン設定」を開き、

「データ復旧: 物理解析 ドライブレストレーション」を選択します。

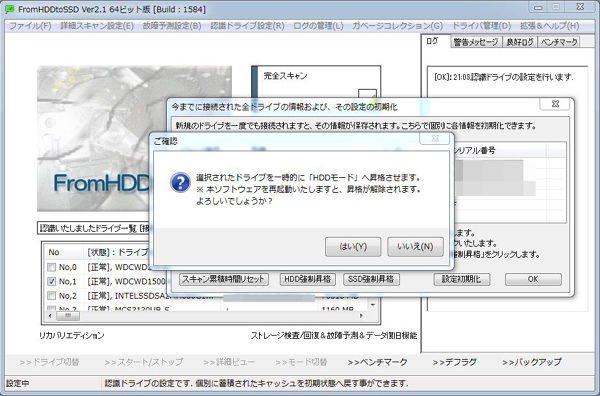

操作方法2: 起動とドライブ昇格

- 対象および書き出し先ドライブを接続(内蔵/外付どちらでも可)。

- HDD(SSD)強制昇格を実行して認識精度を高めます。

- チェックを入れた2台に対して昇格を実行してください。

操作方法3: 詳細情報でドライブ確認

- ドライブの隣にある「詳細情報を確認」からS.M.A.R.T.ビューで情報を確認。

- 領域情報の可視化によって誤選択を防止します。

操作方法4: 対応可否検査の実行

- 「対応可否検査実施」で復旧が可能か自動検査。

- レジューム機能もここで有効にできます。

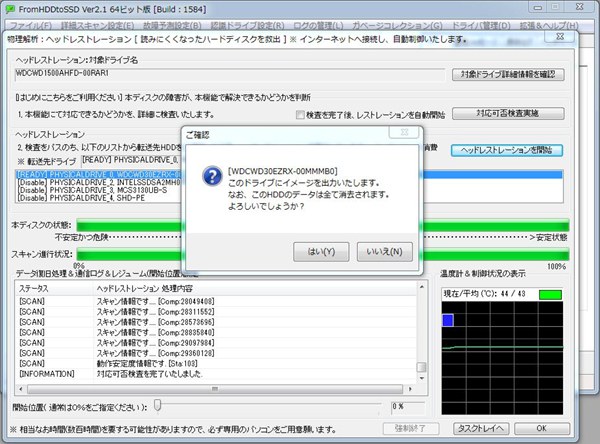

操作方法5: 実行

- 「ドライブレストレーションを開始」で処理を実行。

- 出力先を確認し、”はい” をクリックで開始。

- 処理が完了するまで待機します。

補足:表示内容について

[A] 対象ドライブ名

- トップのリストで選択したドライブが対象になります。

- 変更したい場合は一度終了して選び直してください。

[B] 対応可否検査

- ドライブが復旧対象として適切かどうか判断します。

[C] レストレーションの開始

- 対応可能と判断されると開始ボタンが有効になります。

[D] ディスク状態

- 状態バーにてリアルタイムでディスクの状態を表示。

- 自動制御ですので変動に応じて処理が継続されます。

[E] スキャン進行状況

- プログレスバーで表示され、全体の進行が確認できます。

[F] ログ

- 処理中の通信・動作ログを表示します。

[G] 温度・制御状況

- 現在温度・平均温度・温度推移・危険指標をまとめて表示。

- 状況に応じてスキャン処理を自動調整します。

[H] 評価色とヘッド状態

- 緑:復旧率ほぼ100%

- 黄色:再スキャンあり

- 赤・白:一部エラーや再スキャン対象

- 白バー:再スキャン要求セクタを表します