【FromHDDtoSSD不良セクタ修復】

ビット腐敗: 特殊な形態を取る不良セクタを解説

ビット腐敗とは?

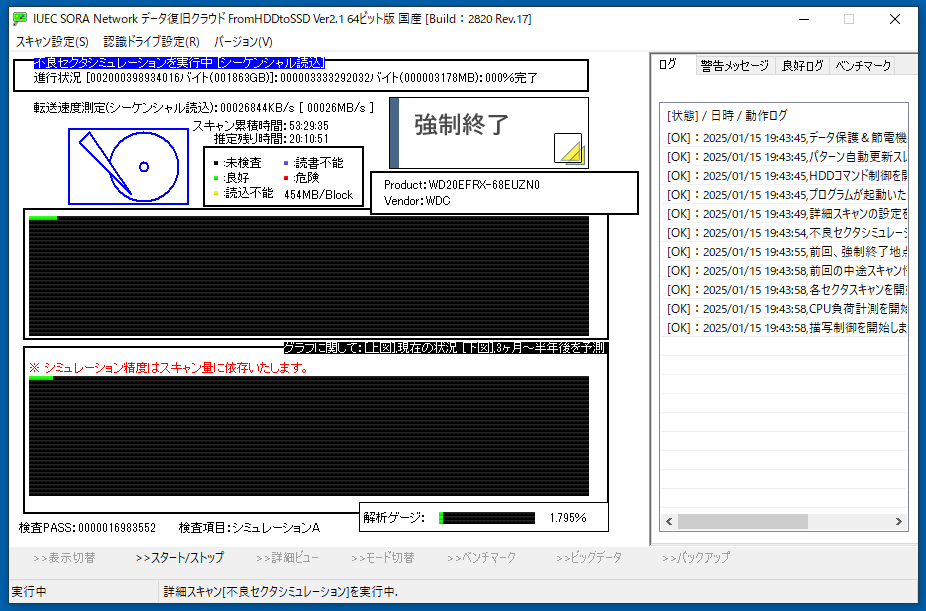

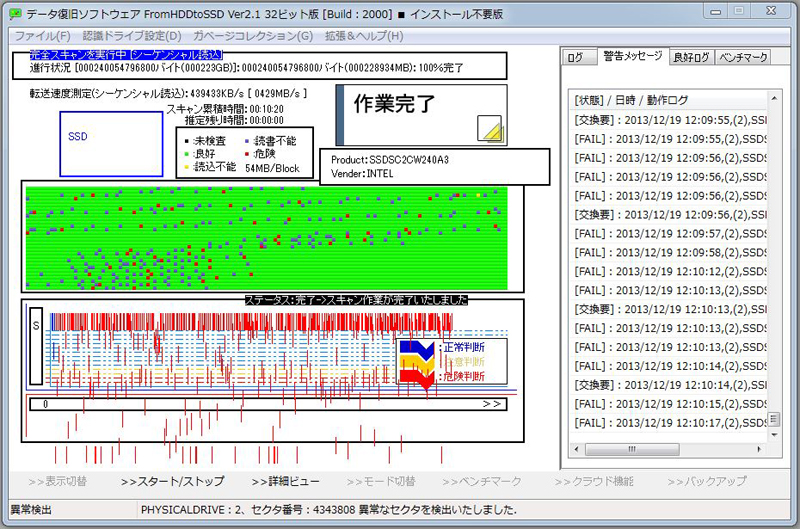

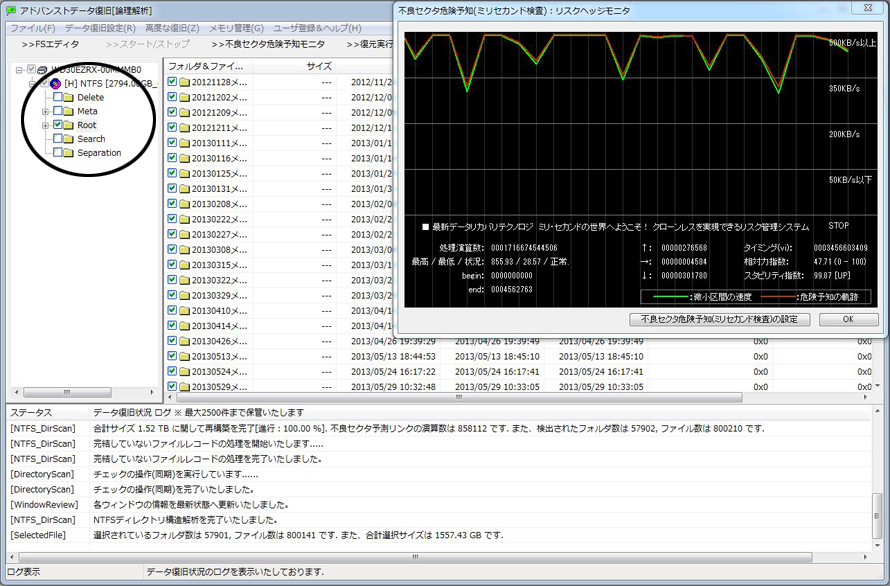

ドライブには、いつの間にか読み出せなくなるセクタがあります。これらは『ビット腐敗』と呼ばれ長期保管データなどが該当しアクセス頻度が低いデータが気づかないように不良セクタとなります。

本来はもともと存在するエラービットを代替する代替セクタに自動で置き換わる事によって不良セクタがないように振る舞い、正常に動作いたします。

これはもともと製造時からエラービットは存在しており代替セクタによって正常な動作を実現することで量産しています。

そこでその状況次第では代替セクタへの置き換えに失敗するケースも多く、その場合は不良セクタとしてその場に留まる性質もあります。

兆候: 書き込めるが読み込めないセクタ

そのような背景から、データは書き込めるが読み出せない。にわかには信じ難いですが、そのような逆転現象が起きてしまいます。このとき一部でも欠けると壊れてしまうため僅かな損傷が大きな影響につながります。

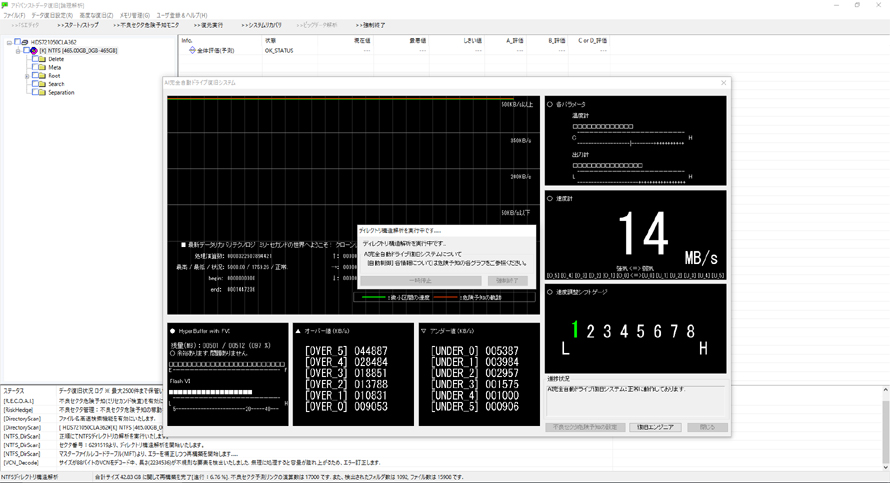

さらに、このようなビット腐敗の症状が出始めると全体のアクセスが遅延していきます。なぜなら他にもこのビット腐敗が拡散していくためです。

ファイル一覧が取得できる=正常、ではない

ファイル一覧が見えれば「正常」でしょうか?

このようなアクセスは「目的のフォルダの一覧を読み出してキューが完了」します。つまり、辿り着いたらそこでアクセスが完結しますので、それ以上の読み込みはしません。

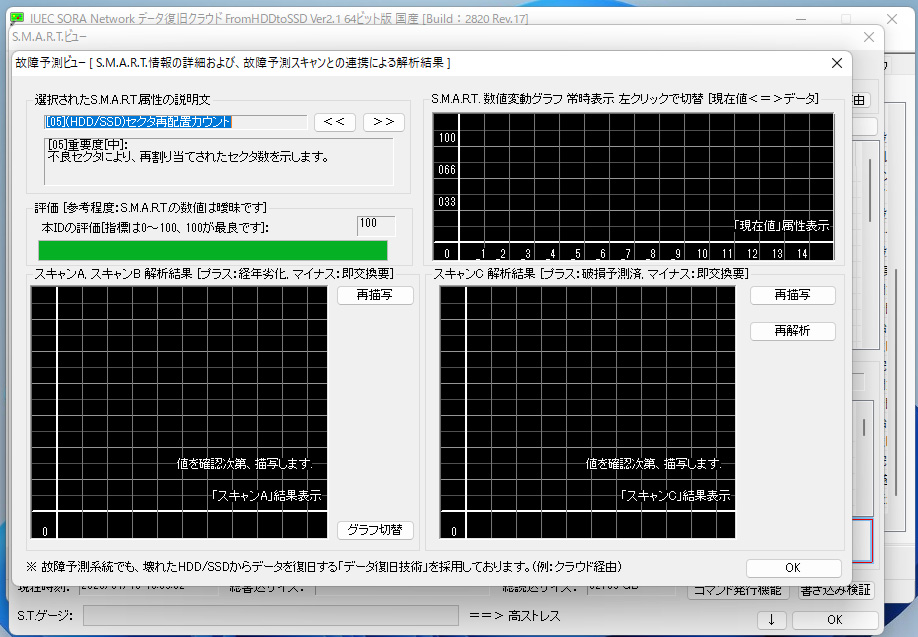

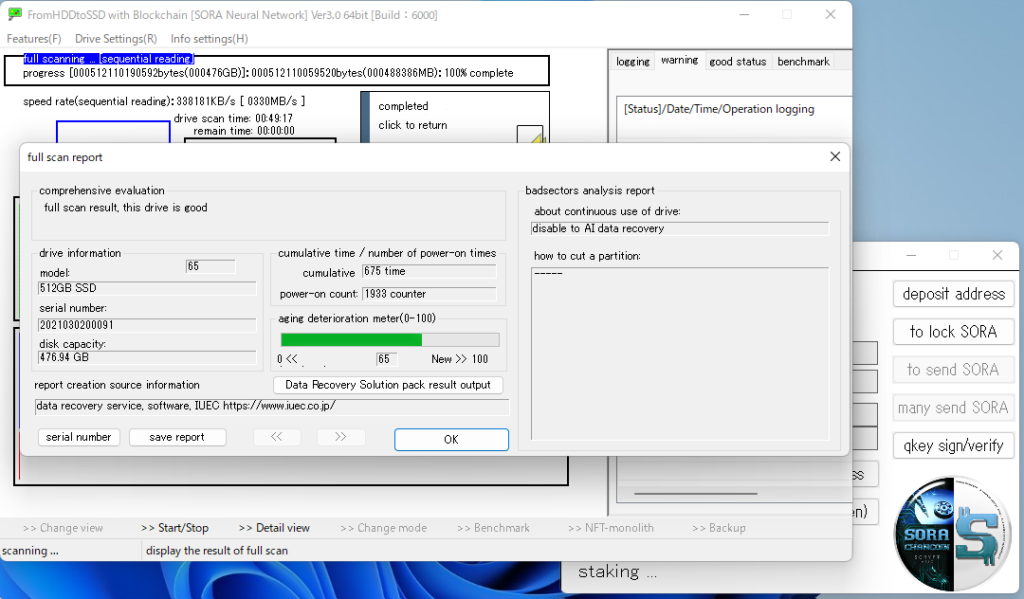

このためドライブの正常性を測るには「完全スキャン」が必要となります。いわゆる「全セクタ読み出し検査」です。そして、この検査と「S.M.A.R.T. – 健康状態 OK」を組み合わせることで、完璧な状態を掌握することができる点を掴めてきました。

RAIDに対する脅威

RAIDにとって『ビット腐敗』は脅威そのものです。なぜならリビルドという作業は故障したドライブの穴埋めをするために、他のドライブに「全セクタ完全性」を求めます。

ところがいつの間にか任意の場所から「ビット腐敗が発生」するとこの完全性を失ってしまい、リビルドに失敗いたします。それによりRAIDからデータを失ってしまう流れにつながっております。

NASに対する脅威

NASはネットワーク越しでアクセスする性質上転送速度が低下いたします。これによりドライブの変化に気が付きにくくあまり利用されないデータの割合が高い場合『ビット腐敗』の脅威にさらされます。

このように自然発生する不良セクタは「ビット腐敗」に分類されコンセンサスの解析要素に加えております。保管されていた大切なデータが、音もなく崩れていく「不良セクタ」という認識で問題ありません。