【ドライブ検査: 統計スキャン】

FromHDDtoSSD 完全スキャン・統計スキャンの違い

目次 [INDEX]

ハードディスクの検査に対しては「完全スキャン」機能のみで問題ありません

ハードディスクの検査に対しては「完全スキャン」機能のみで問題ありません。

実際に、統計スキャンを選択しようとした場合にはシステムより「統計スキャンは必要ありません」というご案内が出ます。

なぜHDDには統計スキャンが不要?

統計スキャンは本来、SSD/NVMeに特有の「即時型不良セクタ」や統計的に振る舞いが変化する領域を対象とした次世代検査機構です。

一方、HDDではすでに「完全スキャン」(v1時代より実装)がセクタ単位の実動作確認によってすべての異常を確実に捉えるため追加の統計的分析を行う必要がほぼありません。

つまり、完全スキャンを拡張した検査が統計スキャンです。よって、拡張せずに検査が可能なら、そっちで十分です。HDDはそれに該当するため、完全スキャンで十分と言い切れるわけです。

両者の関係性について

以下の図式で、HDDにおける完全スキャンと統計スキャンの関係をイメージです。

完全スキャン(v1から継続。全セクタを物理読み出しで検査)統計スキャン(v3より搭載。未来予測型)

└─ 完全スキャンの結果を参照・同一視

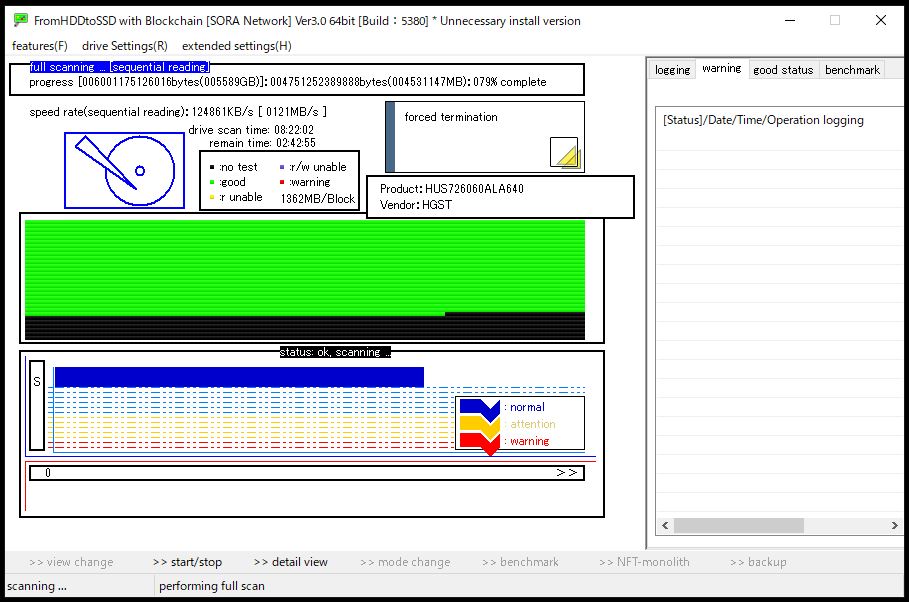

【0%〜79%】:完全スキャンと統計スキャンの結果が一致している区間

【解析精度】:HDDでも一致区間において精度が最大値に達している

統計スキャンの結果は、完全スキャンと同等

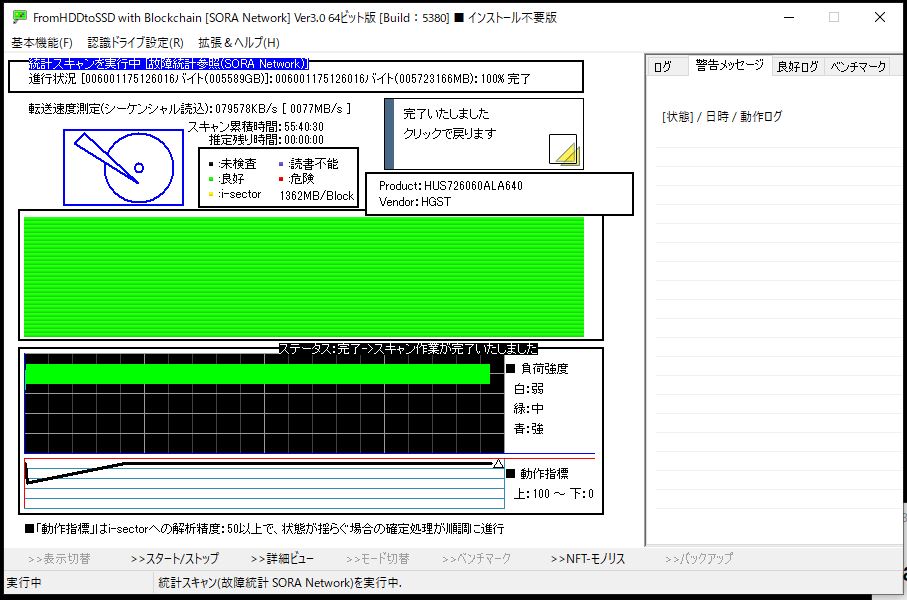

統計スキャンは本来動きのある分布や変動を観測する機能ですがHDDではそれが全区間において定数に収束(変化なし)しているため結果として 完全スキャンと「同一視」できます。

つまり、拡張しないで考えることができる。それがHDDです。よって、完全スキャンで十分です。

- HDDでは完全スキャンのみで異常セクタの検出や性能劣化の把握が可能です。

- 統計スキャンを実行しても結果が完全スキャンに一致。あえて実行する必要はありません。

- 統計スキャンは主にSSD/NVMe環境での不安定動作検知や将来の障害予測にご活用ください。

補足:どうしても統計スキャンを実施したい場合

それでも、統計スキャンを実行すること自体は可能です。もちろん時間がかかるだけですが、実際に完全スキャンと同じ結果が得られる点をご確認いただくことができます。