【ドライブ検査: 統計スキャン】

SORA FromHDDtoSSD SSDに最適な検査方式を開発

SSD/NVMeにおける完全スキャンと解析精度について

HDDと異なり、なぜ「完全スキャンだけ」では不十分?

SSD/NVMeの普及と大容量化により従来のHDD向け完全スキャンでは把握しきれない現象が増えてきました。特に解析精度に関してはSSD/NVMe独自の構造が影響を与えています。

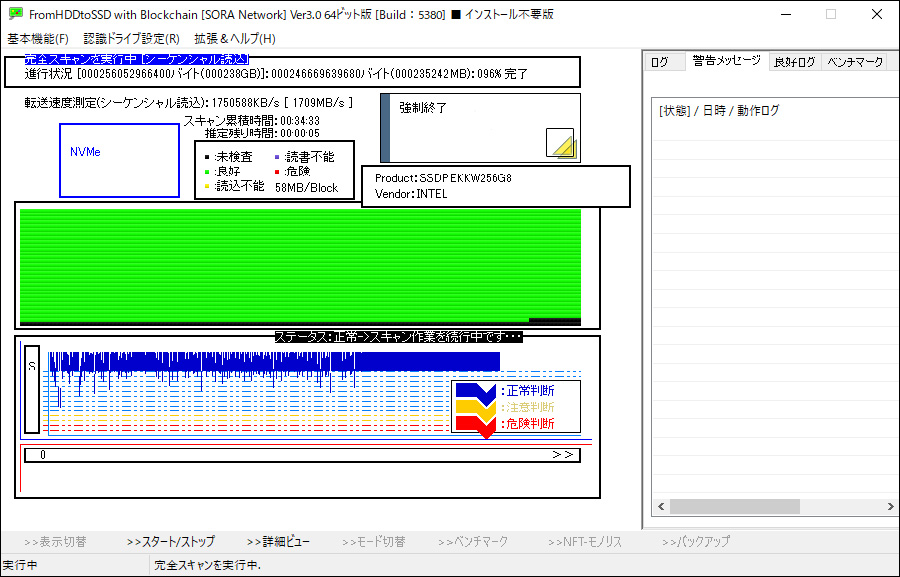

完全スキャンとは?

完全スキャンはFromHDDtoSSDがv1時代から提供している全セクタ呼び出し型の基本検査機能です。HDDでは全セクタの読み出しを行えばおおよそドライブの健全性が把握できました。

しかし、SSD/NVMeでは……。

SSD/NVMeでは内部制御ファームウェアとフラッシュメモリ構造の特性により完全スキャンを行っても一部のセクタには実質的にアクセスされない(=検査されない)ことがあります。

理由:

- SSD/NVMeのアルゴリズムは不要と判断したブロックに対して読み出し・書き込みを実行しないことで高速化しています。

- その結果不具合が潜んでいても表面化しないセクタ=不確定なセクタが存在します。

■ 不確定なセクタとは?

SSD/NVMe特有の現象で「読めない、でも書ける or 書き損じることがある」という曖昧な状態のセクタです。

- 通常の完全スキャンでは読めない=異常、読める=正常と判断します。

- しかしこのような中間的なセクタでは一時的には正常に見えるが実際には不安定な挙動を示しており完全スキャンでは見逃されます。

■ SSD/NVMe大容量化に伴うリスクの拡大

以前は 256GB 程度のSSDで主にシステム領域のみを使用していたためデータ復旧対象となるユーザーデータは限られていました。

しかし現在では2.0TBを超える大容量SSD/NVMeも一般的となり日常的に重要なデータが保存されているのが当たり前になっています。この状況下で「不確定セクタ」が潜んでいると突然のデータ損失に繋がるリスクが飛躍的に高まります。

■ 結論:完全スキャンでは「検出されない」が「存在している」リスク

| スキャン方式 | 特徴 | 限界 |

|---|---|---|

| 完全スキャン | 全セクタを直接呼び出す従来型スキャン(v1から搭載) | SSD/NVMeでは一部セクタが無視される |

| 統計スキャン | 不確定なセクタを含めた振る舞いを解析的・予測的に評価 | 挙動パターンに基づき、将来の不良化を察知可能 |

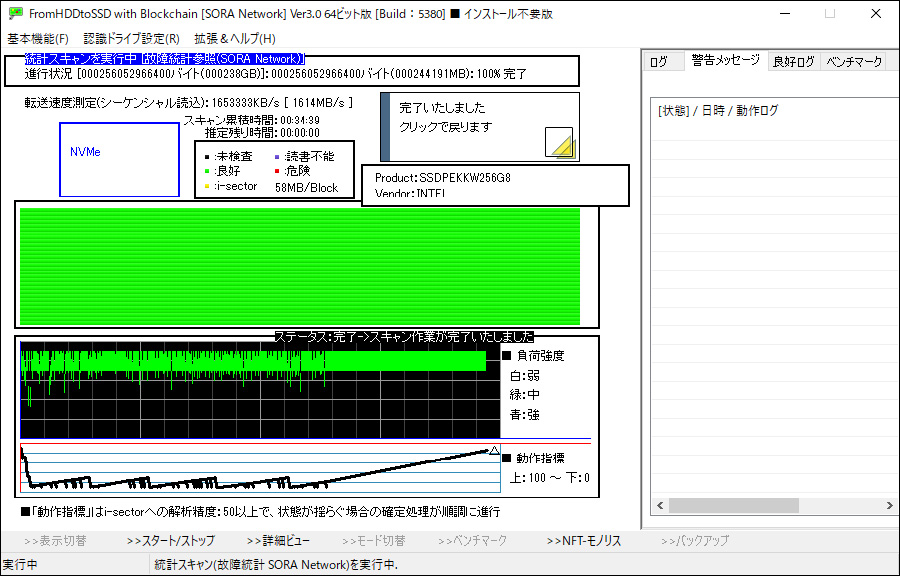

■ FromHDDtoSSDはこの課題に対応するために「統計スキャン」を開発

完全スキャンの結果を統計スキャンに反映することで表面上正常に見える領域にも「不確定な傾向」が存在するかどうかを解析します。

- 解析精度が上がらない → 実質的に不安定であると判定

- 統計スキャンで収束が見られる → 安定している領域(完全スキャン結果と同一視可能)

■ 今後の推奨方針

- HDDの場合:完全スキャンで十分(解析結果と統計スキャンが一致)

- SSD/NVMeの場合:完全スキャン+統計スキャンの併用が望ましい

→ 特に2TB以上のSSDを運用している場合は必ず統計スキャンでの確認を推奨いたします。

SSD/NVMeの場合アルゴリズムが不要と判断したアクセスについてはフラッシュへの読み書きが行われておりません。それもあります。実際に読み書きの挙動のおかしさから、そのような状況の判断を識別できております。