【業務用ドライブ対応】

転送速度の観察 IUEC データ復旧サービス / SORA FromHDDtoSSD

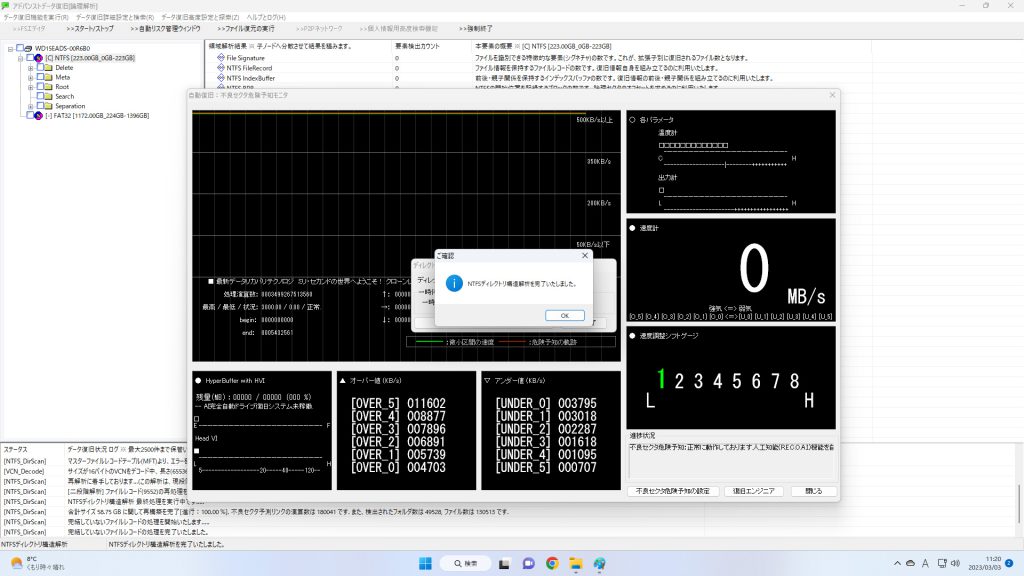

認識しないHDDの概要

磁性体の乱れ・ヘッド障害・不良セクタなど多岐に渡る障害が考えられます。その他少数ですが電子制御基板の損傷もございます。

不良セクタに関しましては不良セクタに関する考察をご参考ください。またモータ軸受の焼き付きによる物理障害など回転部の焼き付きなどもありました。また、気圧の変化によりドライブ内部に空気が入り込む(フィルター劣化により不純物が入り込む)ことによる故障もよくあります。

なぜならドライブにはその変化に対応するための空気の穴が設けられております。ちなみに密閉型のヘリウム充填型ドライブではこの心配は取り除かれました。

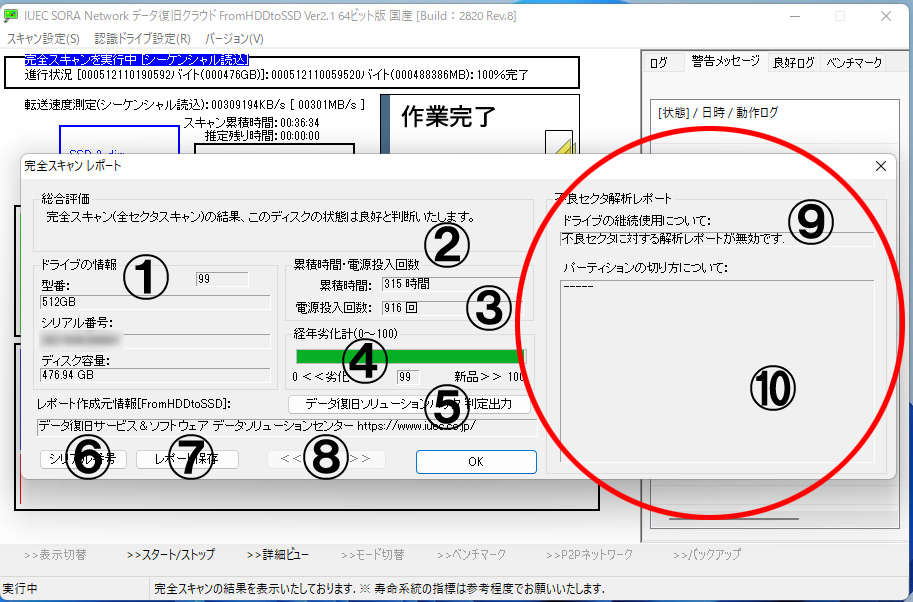

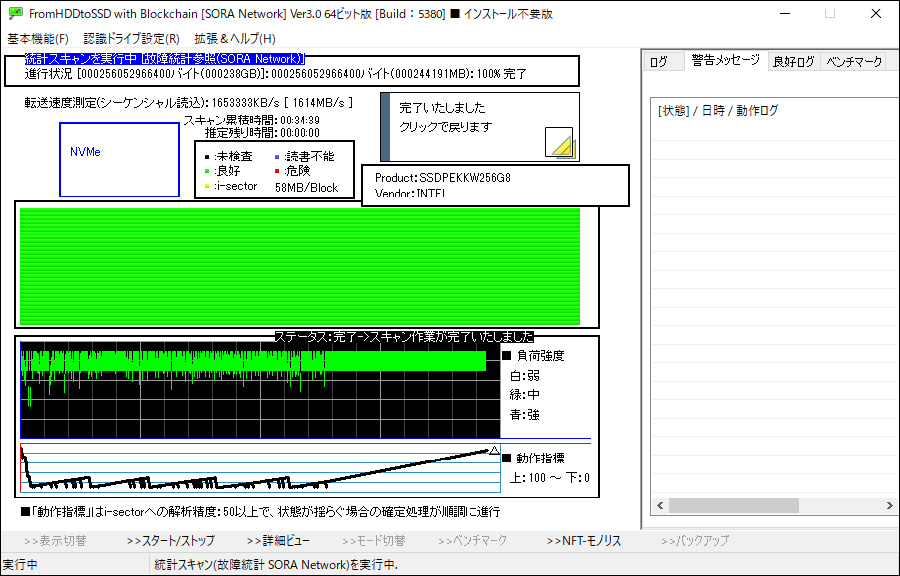

完全スキャン機能 転送レート検査

プラッタ歪みによる影響を検知いたします。

※ プラッタ歪みによるビット腐敗の脅威はこちら

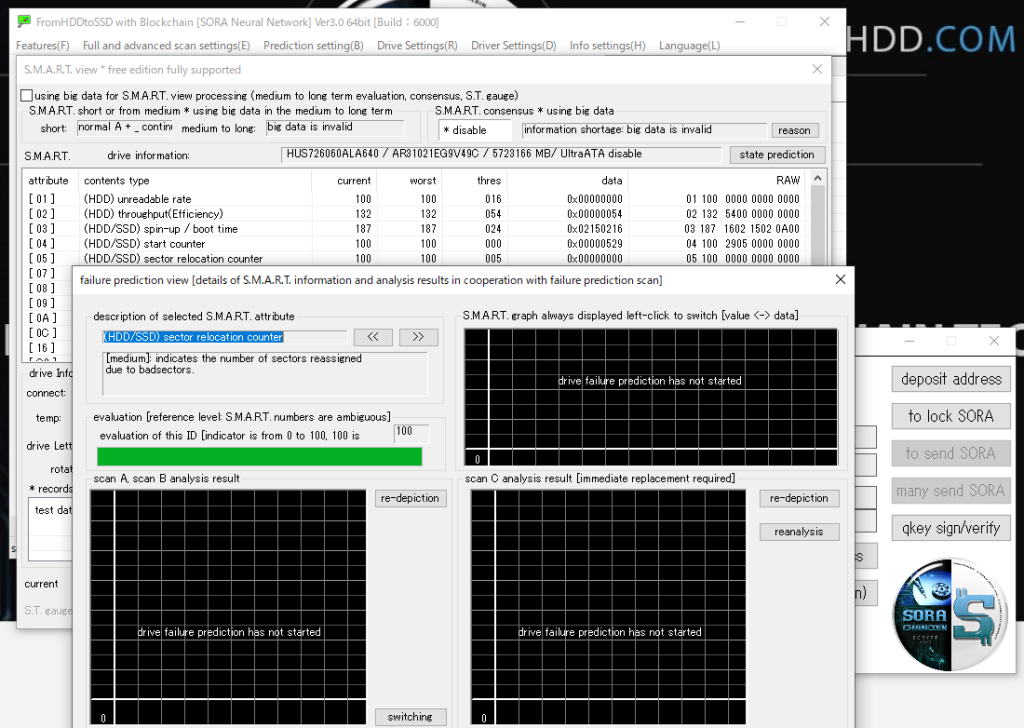

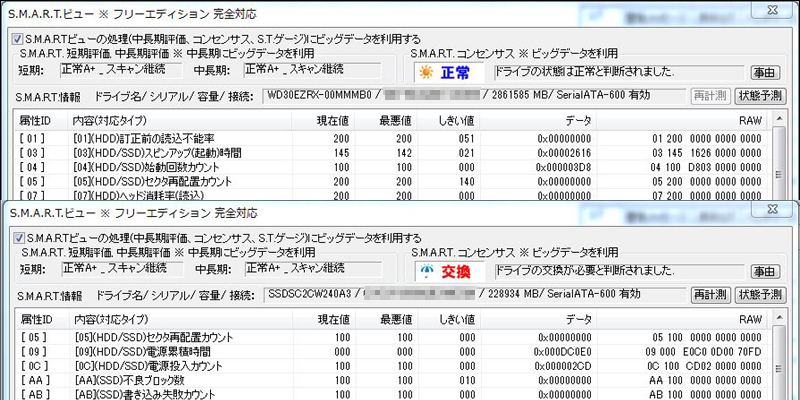

S.M.A.R.T.コンセンサス

※ S.M.A.R.T.に合意形成機能を付与

SSD 故障要因についての詳細

内部損傷: レギュレータの損傷

ファームウェアのバグ: コンテナ破損により処理不能となる場合です。容量自体が化けます。フラッシュ制御チップの損傷: 制御チップの反応が得られなくなる障害となります。またセクタの状態が未確定: タイムアウトでデータが取り出せなくなる障害です。

データの保護方法について考えてみましょう

Case1: Windows

1, ファイル数が多い(容量の半分を超える)場合は、NTFSの運用をおすすめいたします。

断片化の管理に「テーブル方式」が採用される「FAT」や「exFAT」ではそのシステムに不安な面が出てきます。

2, チェックディスクについて

この機能は「ファイルシステムの修復が優先」されデータは救出対象となっておりません。このため先にデータの復旧を優先してください。

Case2: OSX

1, 不正終了した際は、Disk First Aidで修復します。

※ エラーが累積され突発的にマウントしなくなるのを防ぎます。このようなエラーへの対処として定期的な実行が重要となります。

2,ドキュメントやデスクトップに加えルート(第一階層)を活用する。

※ フォルダ階層が深いとデータ復旧の結果が大きく分散いたします。

Case3: Linux / UNIX

定期的に各ドライブの検査とバックアップを実施します。

※ tar zcvfで固めてしまうのが最も効率が良いバックアップです。